Unterschied zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik

Geldpolitik und Fiskalpolitik, zwei Begriffe, die immer mal wieder auftauchen, zwei zentrale Instrumente der Wirtschaftspolitik, die oft verwechselt werden, da beide etwas mit Geld zu tun haben, aber unterschiedliche Ziele, Akteure und Mechanismen haben.

Daher an dieser Stelle mal kurz gegenübergestellt:

| Kriterium | Geldpolitik | Fiskalpolitik |

|---|---|---|

| Definition | Steuerung der Geldmenge und Zinssätze zur Beeinflussung der Wirtschaft | Steuerung von Staatsausgaben und Steuern zur Regulierung der Konjunktur |

| Ziel | Preisstabilität (Inflation bekämpfen, Deflation vermeiden) | Wirtschaftswachstum, Beschäftigung, Verteilungsgerechtigkeit |

| Hauptakteur | Zentralbanken (z. B. EZB, Fed) | Regierungen und Finanzministerien |

GELDPOLITIK

Die Geldpolitik wird bei uns von der Europäischen Zentralbank (EZB) durchgeführt und betrifft die Regulierung der Geldmenge sowie die Steuerung der Zinsen. Die Zentralbank handelt dabei

- eigenverantwortlich,

- selbstbestimmt

- und folgt keinen politischen Weisungen.

Idealtypisch geht es ihr nur um eine Sache: Geldwertstabilität bzw. Preisstabilität, so wie es als zentrale Zielsetzung im Wachstums- und Stabilitätsgesetz festgeschrieben ist. Darüber hinaus hat die EZB aber auch noch die Aufgabe der Aufsicht von Großbanken sowie die Funktion des Zahlungssystems zu gewährleisten.

Instrumente der Geldpolitik

- Leitzinsen: Erhöhung oder Senkung der Zinsen beeinflusst die Kreditvergabe der Banken.

- Offenmarktgeschäfte: Zentralbanken kaufen oder verkaufen Staatsanleihen, um die Geldmenge zu steuern.

- Mindestreserveanforderungen: Vorschriften, wie viel Geld Banken als Sicherheit halten müssen.

Beispielhafte Maßnahmen

- EXPANSIVE GELDPOLITIK (bei Wirtschaftsflauten): Senkung der Zinsen → Mehr Kredite → Mehr Konsum & Investitionen → Wirtschaft wächst.

- RESTRIKTIVE GELDPOLITIK (bei hoher Inflation): Erhöhung der Zinsen → Weniger Kredite → Wirtschaft bremst sich → Preise stabilisieren sich.

Geldpolitik – Die Geldschöpfung, die EZB und ihr Balanceakt zwischen Inflation und Deflation

Führen wir es nun einmal ausführlich aus und beginnen beim Grundsätzlichen: Geld ist nicht einfach nur eine Ware wie jede andere – es ist das Fundament unserer Wirtschaft. Doch seine Stabilität ist keine Selbstverständlichkeit. Die Europäische Zentralbank (EZB) steht vor einer ständigen Herausforderung: Sie muss die Geldmenge steuern, um Inflation zu verhindern, aber gleichzeitig auch Deflation vermeiden, die die Wirtschaft abwürgen könnte (s.u.).

Wie die Geldmenge entsteht – Ein einfaches Beispiel – Erklärt in vier Schritten

- Betrachten wir mal einen Mann, nennen wir ihn Max, der sich bei einer Bank 100 Euro leiht. Diese Summe, die jetzt einfach mal der Anschauung dient, existierte vorher nicht – sie wird durch den Kredit buchstäblich aus dem Nichts (ex nihilo) geschaffen. (GELD AUS DEM NICHTS SCHAFFEN? INTERESSANTE ARTE-DOKUMENTATION)

- Die Bank überweist Max also 100 Euro auf sein Konto. Diese Summe kann er nun für Konsum oder Investitionen ausgeben, was die Wirtschaft anregt, weil dort Umsatz gemacht wird.

- Gleichzeitig verbucht die Bank eine Forderung über 100 Euro – sie erwartet, dass Max den Kredit inklusive Zinsen zurückzahlt. Die Bank greift in ihrer Rechnung sozusagen in die Zukunft und holt sich das Geld (wenn auch nur virtuell) schon einmal.

- Dadurch existieren nun de facto 200 Euro in der Wirtschaft:

- Die 100 Euro, die Max tatsächlich ausgeben kann.

- Die 100 Euro Forderung, die als Vermögenswert in der Bankbilanz steht.

Dieses Prinzip der Geldschöpfung durch Kreditvergabe ist eine der Hauptquellen für die Geldmenge in der Wirtschaft.

Die Rolle der EZB: Hüterin der Geldwertstabilität

Die EZB hat also den Auftrag, die Preisstabilität im Euroraum zu gewährleisten. Ihr Hauptziel ist es, die Inflation auf einem moderaten Niveau – etwa 2 % pro Jahr – zu halten. Dabei steht sie vor einem Balanceakt zwischen zwei Extremen:

Inflation und Deflation

- Zu hohe Inflation (Geldentwertung)

Wenn zu viel Geld im Umlauf ist, die Geldmenge also regelrecht aufgeblasen wird (engl. inflate), steigt die Nachfrage nach Gütern schneller als das Angebot. Dem bekannten Marktmechanismus zufolge steigen nun die Preise und die Kaufkraft der Bürger nimmt ab. Ist die Inflation dauerhaft hoch, werden Ersparnisse entwerten und Konsum verteuert, was vor allem niedrige Einkommensschichten trifft, die kaum was zurücklegen können und ihr Einkommen nahezu 1:1 in Konsum umwandeln. - Deflation (Geldaufwertung)

Ist die Geldmenge zu knapp, sinken die Preise, weil Unternehmen ihre Produkte nicht mehr loswerden. Das klingt zunächst gut, zumindest aus Sicht der Haushalte, uns Konsumenten. Doch wenn die Menschen erwarten, dass alles immer noch billiger wird, verschieben sie ihre Käufe. Unternehmen verdienen dadurch weniger, investieren nicht mehr und bauen Arbeitsplätze ab. Die Wirtschaft gerät so in eine Abwärtsspirale.

Der Leitzins als Steuerungsinstrument

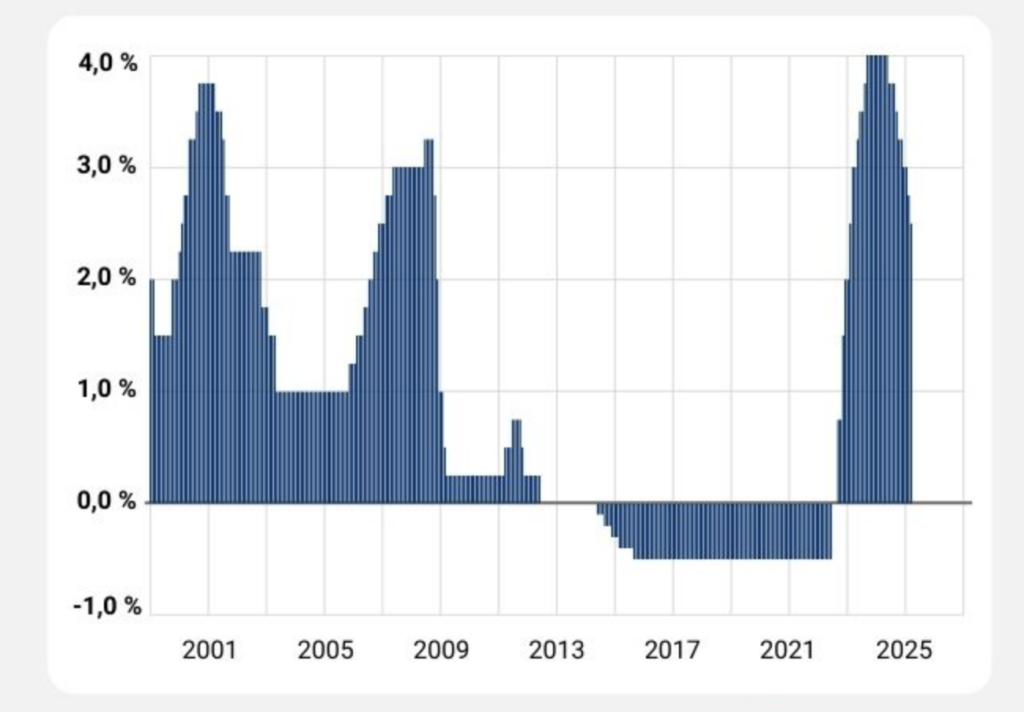

Ein zentrales Werkzeug der EZB, um das Gleichgewicht zu halten, ist der Leitzins. Das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken ihrerseits Geld bei der EZB leihen können und den sie an ihre Bankkunden weitergeben, wenn die sich Geld bei ihnen leihen.

Wenn die EZB den Leitzins senkt

- Kredite werden allgemein billiger → Unternehmen und Verbraucher leihen mehr Geld

- Mehr Investitionen und Konsum → Die Wirtschaft wächst

- ABER: Steigt die Geldmenge zu stark, droht Inflation (s.o.).

Wenn die EZB den Leitzins erhöht

- Kredite werden teurer → Weniger Kreditvergabe

- Weniger Geld im Umlauf → Inflation wird gebremst

- ABER: Wird die Geldmenge zu stark reduziert, droht Deflation

Die Unabhängigkeit der EZB: Warum sie nicht politisch gesteuert wird

Ein entscheidendes Merkmal der EZB ist ihre Unabhängigkeit von Regierungen. Während Politiker oft geneigt sind, für kurzfristiges Wirtschaftswachstum auf niedrige Zinsen zu drängen, muss die EZB neutral bleiben und langfristig für stabile Preise sorgen.

Diese Unabhängigkeit ist wichtig, weil eine zu lockere Geldpolitik (zu niedrige Zinsen, zu viele Staatsausgaben) langfristig die Inflation befeuern kann – eine Gefahr, die man aus der Geschichte kennt, etwa aus der Hyperinflation der 1920er-Jahre in Deutschland.

Fazit: Ein ständiger Balanceakt

Die EZB steht also permanent vor einer Gratwanderung und muss sich dabei eine Frage stellen: Wie viel Geld ist gerade genug, um die Wirtschaft zu stützen, aber nicht so viel, dass Inflation aus dem Ruder läuft?

In Krisenzeiten wie der Finanzkrise 2008 oder der COVID-19-Pandemie hat die EZB mit niedrigen Zinsen und Anleihenkäufen massiv in den Markt eingegriffen, um eine Deflation zu verhindern. Doch in den letzten Jahren, mit steigender Inflation, hat sie die Zinsen wieder anheben müssen, um die Geldmenge zu reduzieren.

Die Geldpolitik bleibt damit eine Kunst der richtigen Dosierung – ein ständiges Austarieren zwischen der Gefahr einer Überhitzung der Wirtschaft durch zu viel Geld und einer Flaute durch zu wenig Geld.

Lehrreiche Videos zum Thema

FISKALPOLITIK

Die Fiskalpolitik wird hingegen von Regierungen umgesetzt und betrifft die Steuerung von Staatsausgaben und Staatseinnahmen, z.B. durch Erhebung von Steuern.

Instrumente der Fiskalpolitik

- Der Staat kann seine Staatsausgaben erhöhen oder senken (z. B. Investitionen in Infrastruktur, Bildung).

- Steuern anpassen (z. B. Steuersenkungen zur Ankurbelung der Nachfrage).

- Sozialausgaben verändern (z. B. Arbeitslosengeld oder Konjunkturhilfen).

Beispielhafte Maßnahmen

- Expansive Fiskalpolitik (bei Wirtschaftsflauten): Mehr Staatsausgaben, Steuersenkungen → Mehr Nachfrage → Wirtschaft wächst.

- Restriktive Fiskalpolitik (bei hoher Verschuldung oder Überhitzung): Weniger Staatsausgaben, Steuererhöhungen → Wirtschaft kühlt ab.

Wie kommt der Staat an Geld, wenn die Steuereinnahmen nicht reichen?

Der Unterschied zwischen diesen beiden Maßnahmen in der Praxis

- Geldpolitik wirkt über Kredite & Zinsen und nimmt damit indirekt Einfluss auf den Konsum und die Investitionen.

- Fiskalpolitik wirkt über staatliche Einnahmen & Ausgaben direkt auf die Nachfrage, weil der Staat dabei selbst zum Nachfrager wird.

- Geldpolitik ist meist unabhängiger (EZB ist von der Politik unabhängig), Fiskalpolitik hängt von politischen Entscheidungen ab.

- Fiskalpolitik kann gezielter sein (z. B. Investitionen in Bildung, Infrastruktur), Geldpolitik steuert meist breiter.

Fazit: Wann wird welche Politik genutzt?

- Geldpolitik ist oft das erste Mittel der Wahl bei Inflations- oder Deflationsgefahr.

- Fiskalpolitik wird verstärkt in Krisenzeiten eingesetzt (z. B. Konjunkturpakete während der COVID-19-Krise).

- Beide können kombiniert werden, um Wirtschaftskrisen zu bewältigen (z. B. nach der Finanzkrise 2008 oder der Eurokrise).

In der Praxis hängt der Erfolg natürlich nicht selten davon ab, ob und wie gut beide Politiken miteinander abgestimmt sind.