Nach dem Studium der Konjunkturzyklen und ihrer Auswirkungen auf die Wirtschaft ist es nun wichtig, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man wirtschaftliche Schwankungen ausgleichen und das Wirtschaftssystem stabilisieren kann. Zunächst einmal geht es uns darum, welche Ziele man sich hierbei setzt, bzw. darum, dass man sich Ziele setzt. In Deutschland gibt es dafür ein zentrales Gesetz: das Gesetz zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft (kurz: Stabilitäts- und Wachstumsgesetz). Dieses Gesetz zielt darauf ab, wirtschaftliche Stabilität und Wachstum zu fördern und die negativen Auswirkungen von Konjunkturschwankungen zu minimieren.

Ein wichtiger Bestandteil dieses Gesetzes ist die Vorstellung vom sogenannten magischen Viereck (oder in Erweiterung auch magisches Sechseck), das als Leitlinie für die Wirtschaftspolitik dient. Im Folgenden werden wir uns mit den einzelnen Zielen des magischen Vierecks befassen, die durch das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz verfolgt werden, und gleichzeitig aufzeigen, dass es in der Praxis auch Zielkonflikte geben kann.

Was ist das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz?

Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz wurde 1967 in Deutschland eingeführt, um die Grundlage für eine ausgewogene und stabile wirtschaftliche Entwicklung zu schaffen. Ziel war und ist es, konjunkturelle Schwankungen und die mit ihnen einhergehenden Folgen abzufedern und eine langfristige wirtschaftliche Stabilität zu gewährleisten.

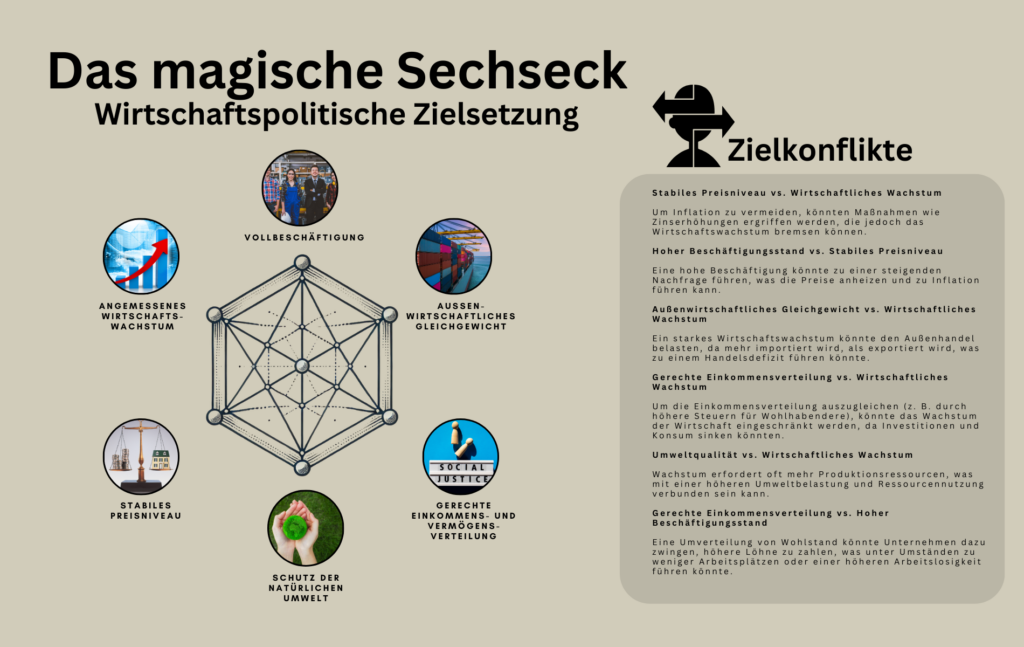

Dabei orientiert sich das Gesetz an verschiedenen Stabilitätszielen, die sich im magischen Viereck widerspiegeln. Diese vier Ziele sind:

1. Stabiles Preisniveau

2. Hoher Beschäftigungsstand

3. Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

4. Wirtschaftliches Wachstum

Das magische Sechseck erweitert diese vier Ziele um zwei weitere:

5. Umweltqualität

6. Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung

Ziel des Gesetzes ist es, diese Ziele miteinander in Einklang zu bringen, um die Wirtschaft möglichst effektiv und nachhaltig zu stabilisieren und zu fördern. In der folgenden Abbildung könnt ihr die wesentlichen Zusammenhänge nachvollziehen.

Das magische Viereck – Die vier Ziele der Wirtschaftspolitik

1 – Stabiles Preisniveau

Ein stabiles Preisniveau bedeutet, dass die Inflation (die allgemeine Preissteigerung) möglichst niedrig bleibt. Ein zu starkes Ansteigen der Preise würde die Kaufkraft der Menschen schmälern, was zu einer Verschlechterung des Lebensstandards führt. Eine geringe Inflation sorgt für Planungssicherheit bei Unternehmen und Konsumenten.

Beispiel: Wenn die Preise für Lebensmittel, Benzin oder Mieten plötzlich stark steigen, kann das für viele Haushalte eine große Belastung sein. Menschen geben mehr Geld für die gleichen Produkte aus und haben weniger für andere Konsumgüter übrig, was dann auch für die Unternehmen nicht förderlich ist.

Zielkonflikt: Ein stabiles Preisniveau erfordert oft Maßnahmen wie höhere Zinsen oder eine Zurückhaltung bei staatlichen Ausgaben. Doch diese Maßnahmen könnten das Wachstum der Wirtschaft bremsen oder die Arbeitslosigkeit erhöhen.

2 – Hoher Beschäftigungsstand

Ein hoher Beschäftigungsstand bedeutet, dass möglichst viele Menschen in der Lage sind, einer Arbeit nachzugehen. Arbeitslosigkeit ist ein starkes Zeichen für eine schwächelnde Wirtschaft und hat nicht nur negative wirtschaftliche Auswirkungen, sondern auch soziale und gesellschaftliche Folgen.

Beispiel: Wenn ein Unternehmen wie ein Automobilhersteller seine Produktion steigert, kann es neue Arbeitsplätze schaffen, was die Arbeitslosigkeit verringert, die Kaufkraft der Haushalte erhöht und zu mehr Konsum führt, was wiederum die Wirtschaft ankurbelt.

Zielkonflikt: Maßnahmen zur Förderung der Beschäftigung können in Zeiten wirtschaftlicher Überhitzung zu einer zu starken Nachfrage führen, die Inflation anheizen könnte. Andererseits könnten strikte Sparmaßnahmen in einer Rezession die Arbeitslosigkeit weiter erhöhen.

3 – Außenwirtschaftliches Gleichgewicht

Das außenwirtschaftliche Gleichgewicht bedeutet, dass ein Land nicht mehr exportiert, als es importiert, und dass die Zahlungen in der Außenwirtschaft im Gleichgewicht sind. Ein dauerhaftes Defizit in der Außenwirtschaft (mehr Importe als Exporte) könnte zu einer Verschuldung führen, während ein Überschuss (mehr Exporte als Importe) zu Spannungen im internationalen Handel führen kann.

Beispiel: Deutschland ist bekannt für seine starke Exportwirtschaft, insbesondere im Maschinenbau und in der Automobilindustrie. Ein zu großes Ungleichgewicht – zum Beispiel durch stark steigende Exporte, die andere Länder benachteiligen – könnte zu Konflikten mit Handelspartnern führen (USA!).

Zielkonflikt: Ein stärkerer Fokus auf den Export könnte zu einem Anstieg der nationalen Nachfrage führen, was wiederum die Inflation und die Binnenwirtschaft anheizen könnte. Zudem könnte eine hohe Exportquote die Binnenwirtschaft negativ beeinflussen, indem weniger inländische Produkte nachgefragt werden.

4 – Wirtschaftliches Wachstum

Wirtschaftliches Wachstum ist entscheidend, um den Wohlstand eines Landes zu steigern und die Lebensbedingungen der Bevölkerung zu verbessern. Ein stetiges Wachstum sorgt dafür, dass Unternehmen expandieren, neue Arbeitsplätze geschaffen werden und der Staat mehr Steuereinnahmen erzielt, um Investitionen in Infrastruktur oder Sozialleistungen zu tätigen.

Beispiel: In Phasen wirtschaftlichen Wachstums wird die Produktion in verschiedenen Sektoren angekurbelt, was zu höheren Löhnen, einer größeren Steuerbasis und einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung führt. Ein wachsendes Unternehmen kann neue Produkte entwickeln und mehr Arbeitskräfte beschäftigen.

Zielkonflikt: Ein zu starkes Wachstum kann auch zu einer Überhitzung der Wirtschaft führen, was Inflation und Ressourcenknappheit zur Folge haben kann. Ebenso könnte ein starkes Wachstum auf Kosten von Umweltschutz oder sozialer Gerechtigkeit erfolgen, wenn nicht auf nachhaltige Praktiken geachtet wird.

Das magische Sechseck – Die Erweiterung um zwei weitere Ziele

Im magischen Sechseck sind zwei zusätzliche Ziele enthalten, die die soziale und ökologische Dimension der Wirtschaftspolitik ansprechen:

5 – Umweltqualität

Das Ziel der Umweltqualität steht im Zusammenhang mit dem nachhaltigen Wirtschaften. Es geht darum, den Ressourcenverbrauch und die Umweltbelastungen durch wirtschaftliche Aktivitäten zu minimieren, sodass auch zukünftige Generationen von einer intakten Umwelt profitieren können.

Beispiel: Ein Unternehmen, das nachhaltig produziert, setzt auf umweltfreundliche Technologien und Materialien. Dies könnte jedoch mit höheren Produktionskosten verbunden sein, was sich auf den Preis und die Wettbewerbsfähigkeit auswirken könnte.

Zielkonflikt: Das Streben nach wirtschaftlichem Wachstum kann in Konflikt mit den Umweltzielen geraten, wenn Unternehmen zum Beispiel günstiger produzieren wollen und auf umweltschädliche Praktiken zurückgreifen. Ein stärkerer Fokus auf Umweltschutz könnte das Wirtschaftswachstum bremsen.

6 – Gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung

Eine gerechte Einkommens- und Vermögensverteilung bedeutet, dass die Wohlstandsgewinne einer Gesellschaft fair verteilt werden und nicht nur eine kleine Gruppe von Menschen profitiert. Geringe soziale Ungleichheit ist wichtig, um gesellschaftliche Spannungen zu vermeiden und soziale Gerechtigkeit zu fördern.

Beispiel: Die Einführung eines Mindestlohns oder sozialer Transferleistungen sorgt dafür, dass auch Menschen am wirtschaftlichen Wachstum teilhaben können, die in weniger gut bezahlten Jobs arbeiten.

Zielkonflikt: Eine Umverteilung von Wohlstand könnte in bestimmten Fällen zu einer Einschränkung des Wirtschaftswachstums führen, weil Unternehmen mehr Steuern zahlen oder höhere Löhne zahlen müssten. Andererseits kann eine zu ungleiche Verteilung die Nachfrage im Inland schwächen, was sich negativ auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung auswirken könnte.

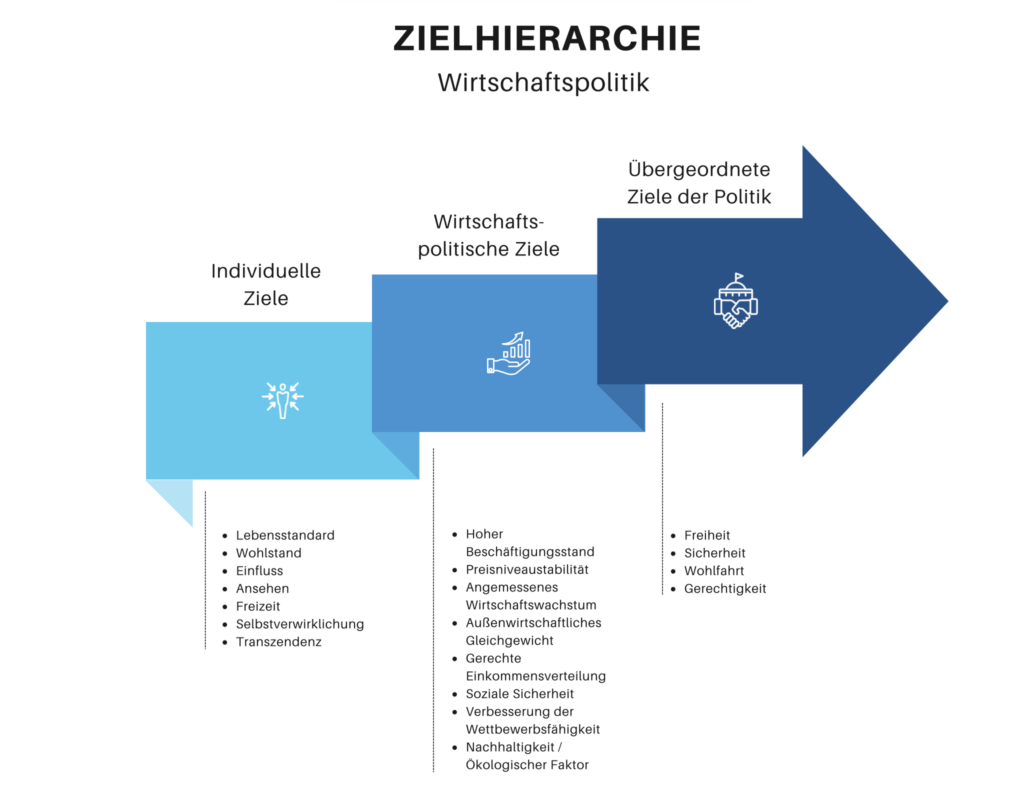

Kontextualisierung der Ziele | Zielhierarchie

Die Balance der Ziele

Das Stabilitäts- und Wachstumsgesetz soll sicherstellen, dass die Wirtschaftspolitik in Deutschland auf einer ausgewogenen Basis arbeitet, indem es auf die erläuterten Ziele hinsteuert. Die Magie des Magischen Sechsecks, soweit haben wir nun erfahren, besteht darin, dass diese Ziele nicht immer gleichzeitig erreicht werden können- es wäre also magisch, wenn es tatsächlich funktionieren würde. Es gibt immer wieder Zielkonflikte, die den politischen Entscheidungsträgern schwierige Entscheidungen abverlangen. Die Kunst der Wirtschaftspolitik besteht darin, einen Kompromiss zu finden, der möglichst viele dieser Ziele berücksichtigt, ohne die Wirtschaft oder die Gesellschaft negativ zu beeinflussen.

Das Magische Viereck/Sechseck und die Zielkonflikte

Wo stehen wir jetzt – Kurzer Zwischenstopp

Wir haben bisher gelernt, wozu die Wirtschaft als Teilsystem unserer Gesellschaft da ist, was sie leisten soll, wie sie dabei aufgestellt wird (Wirtschaftsordnung) wie sie es systemisch leistet, was sie leisten soll und welche Akteure dabei beteiligt sind (Wirtschaftskreisläufe). Wir haben erfahren, dass sich die Wirtschaft aufgrund der natürlichen und grundlegenden Dynamik der Märkte zyklisch, d.h. in Wellen entwickelt und man im Bedarfsfall vor gravierenden Folgen starker Ausschläge der Wirtschaft handeln muss, nach Zielsetzungen, die im Stabilitäts- und Wachstumsgesetz festgeschrieben sind und im so genannten magischen Sechseck Anschauung finden. Das, was uns nun beschäftigt, ist: Was ist im Bedarfsfall konkret zu tun? Fangen hier mit der Zielsetzung, ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum zu schaffen, an!