Marktgeschehen und Marktpreisbildung – Wie entstehen Preise?

Stell dir vor, du möchtest dir neue Sneaker kaufen. Ein bestimmtes Modell. Du hast es klar vor Augen. Du gehst in verschiedene Geschäfte und schaust online nach den Preisen. Dabei stellst du fest: Manche Händler verlangen mehr, andere weniger für dasselbe Modell. Du fragst dich: Wieso ist das so? Wer bestimmt eigentlich, was Dinge kosten?

Was ist ein Markt?

Ein Markt ist kein bestimmter Ort, sondern überall dort, wo Käufer und Verkäufer aufeinandertreffen und Handel treiben. Das kann der Wochenmarkt in deiner Stadt sein, aber auch Online-Plattformen wie eBay oder der Supermarkt um die Ecke.

Auf einem Markt gibt es immer zwei Seiten:

- Anbieter (die Verkäufer), die ihre Waren oder Dienstleistungen verkaufen möchten.

- Nachfrager (die Käufer), die diese Waren oder Dienstleistungen haben wollen.

Die beiden Akteure haben dabei grundverschiedene Ziele:

- Das Ziel der Anbieter ist es, ihre Produkte zum höchst möglichen Preis zu verkaufen,

- während die Käufer möglichst wenig bezahlen möchten.

Verzwickt, so könnte man meinen. Doch genau an diesem Punkt passiert etwas Spannendes: Es bildet sich ein Marktpreis!

Wie entsteht der Marktpreis?

Der Preis eines Produkts hängt davon ab, wie viele Menschen es kaufen wollen (Nachfrage) und wie viele Händler es anbieten (Angebot).

👉 Beispiel 1: Hohe Nachfrage, wenig Angebot

Stell dir vor, ein neuer Gaming-PC kommt auf den Markt und nur wenige Händler haben ihn auf Lager. Viele Menschen wollen ihn haben, aber es gibt nur wenige Exemplare. Was passiert? Der Preis steigt! Das nennt man Knappheitspreisbildung – je knapper ein Produkt, desto teurer wird es. Das haben wir ja bereits gelernt!

👉 Beispiel 2: Viel Angebot, wenig Nachfrage

Andersherum: Wenn ein Supermarkt zu viele Erdbeeren eingekauft hat, aber nur wenige Kunden sie kaufen wollen, müssen die Preise sinken, damit die Erdbeeren nicht verderben. Das nennt man Überangebot – zu viel Ware, zu wenig Käufer.

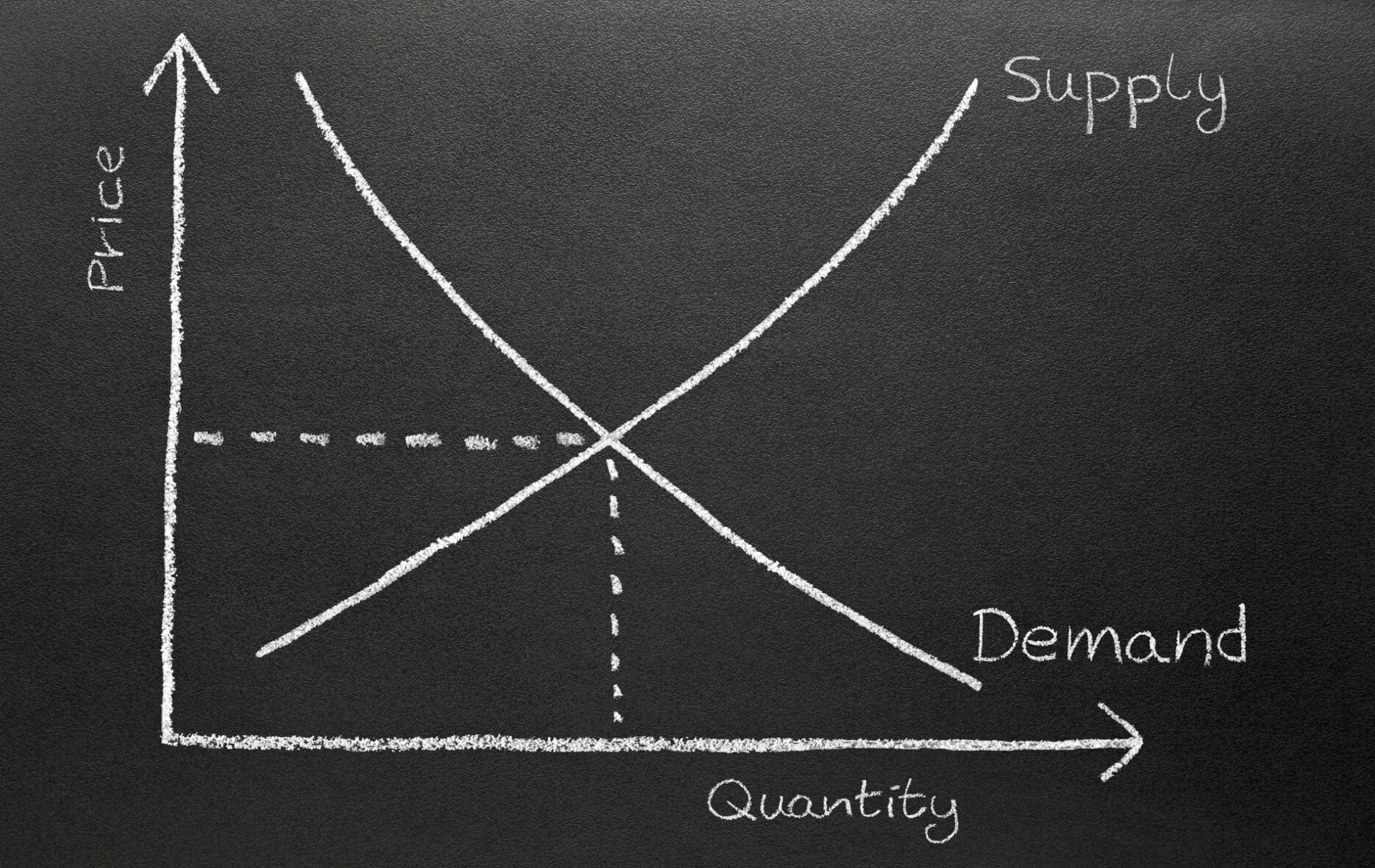

Das Gesetz von Angebot und Nachfrage

Die Preisbildung auf einem Markt folgt einem einfachen Prinzip:

- Wenn die Nachfrage hoch und das Angebot niedrig ist > steigt der Preis.

- Wenn das Angebot hoch und die Nachfrage niedrig ist > sinkt der Preis.

- Oder: Wenn der Preis hoch ist > sinkt die Nachfrage.

- Oder: Wenn der Preis niedrig ist > steigt die Nachfrage.

Dieser Mechanismus funktioniert bei fast allen Produkten und Dienstleistungen – egal ob es um Fußballtickets, Benzinpreise oder Konzertkarten geht.

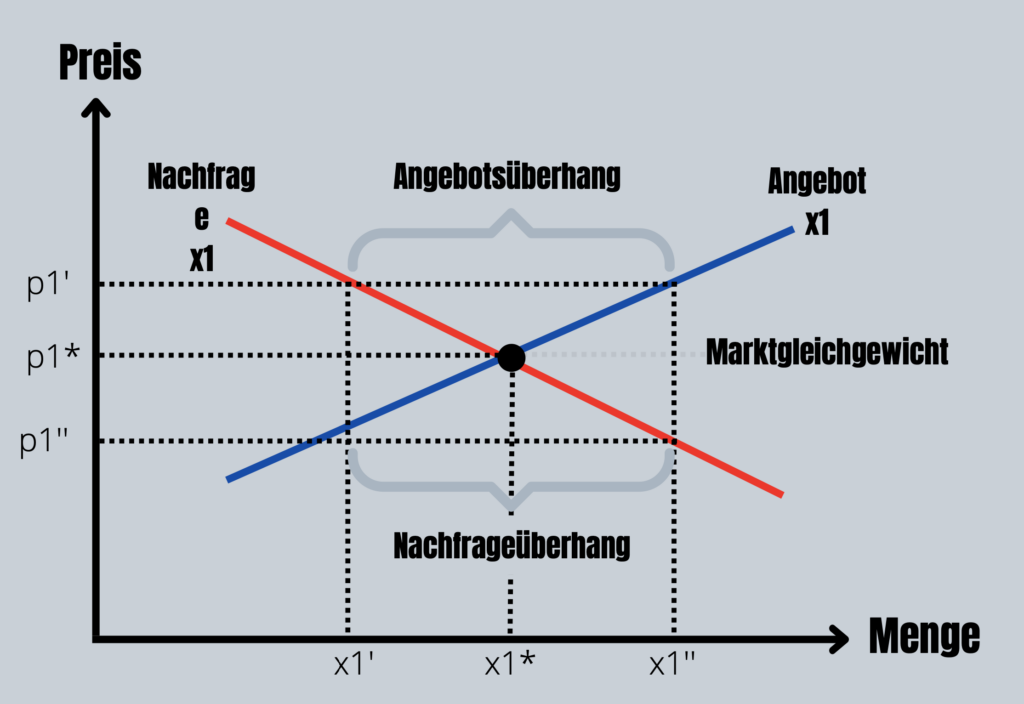

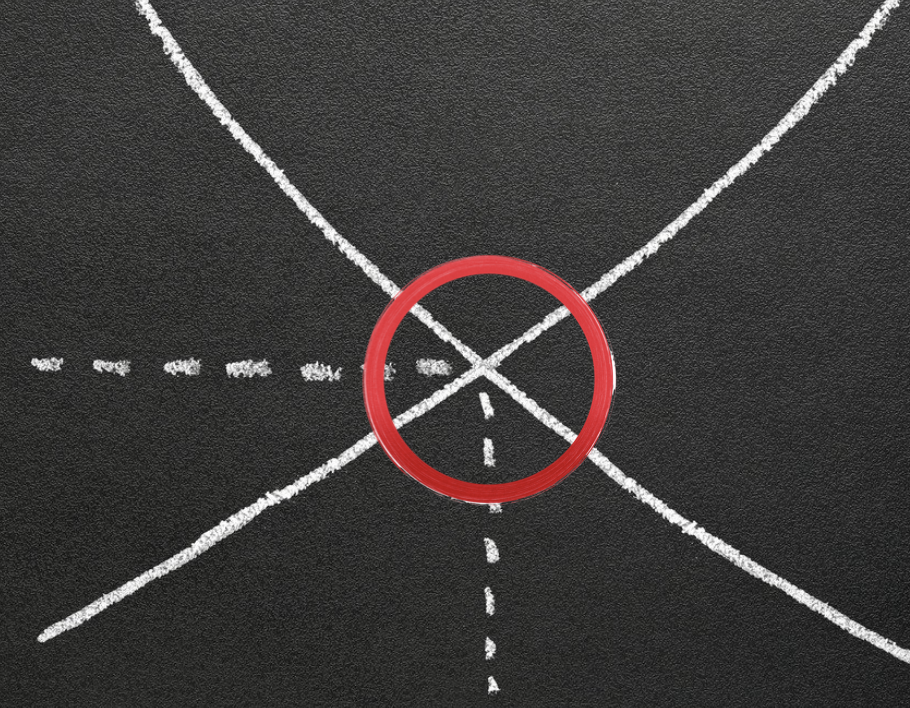

Der Gleichgewichtspreis – Wann sind alle zufrieden?

Es gibt einen Punkt, an dem sich Angebot und Nachfrage treffen: den so genannten Gleichgewichtspreis. Das ist der Preis, bei dem genauso viele Käufer ein Produkt haben wollen, wie Verkäufer es anbieten. Man spricht bei diesem Punkt auch vom Marktoptimum.

Stell dir vor, ein Bäcker backt 50 Brezeln und verkauft sie für 1,50 € pro Stück. Genau 50 Leute sind bereit, diesen Preis zu zahlen. Perfekt! Es gibt weder zu wenig noch zu viel Ware – das ist der Gleichgewichtspreis.

Warum ändern sich Preise?

Preise sind nicht fest, sondern verändern sich ständig. Hier sind einige Gründe:

- Saisonale Schwankungen: Erdbeeren sind im Winter teurer als im Sommer.

- Nachfrageboom: Wenn plötzlich alle ein bestimmtes Produkt haben wollen (z. B. die neuesten Sneaker), steigt der Preis.

- Konkurrenz: Wenn mehrere Anbieter ähnliche Produkte verkaufen, senken sie oft die Preise, um mehr Kunden zu gewinnen.

- … (hast du noch weitere Beispiele?)

PRÄMISSEN FÜR DEN VOLLKOMMENEN MARKT

ATOMISCHE MARKTSTRUKTUR:

Es gibt auf dem Markt sehr viele Anbieter und sehr viele Nachfrager. Der Marktanteil und die Einflussmöglichkeiten der Einzelnen sind sehr gering.

GÜTERHOMOGENITÄT:

Die gehandelten Güter sind vollkommen gleichartig, d.h. vergleichbar (Gleiche Güter bei gleicher Qualität).

PRÄFERENZLOSIGKEIT:

Der Anbieter und die Nachfrager entscheiden nach rein sachlichen Gesichtspunkten, d.h. ohne bestimmte Vorlieben.

Rationales Handeln = Homo Oeconomicus.

MARKTTRANSPARENZ:

Jeder Marktteilnehmer ist in der Lage, den ganzen Markt zu überschauen, d.h. Anbieter und Nachfrager kennen die Preise an allen Marktorten. Beide sind sie übereinander vollständig informiert (Konsumentensouveränität / Produzentensouveränität).

ANPASSUNGSFÄHIGKEIT / ELASTIZITÄT:

Die Marktteilnehmer können ihr Verhalten sofort an geänderte Marktverhältnisse anpassen und tun die auch.

Nur wenn diese Annahmen erfüllt sind, bestimmen Angebot und Nachfrage den Preis bzw. der Preis die angebotene und nachgefragte Gütermenge. In der Realität sind diese Annahmen nicht vollständig oder gar nicht gegeben.

MARKTPRÄFERENZEN IN DER REALITÄT (jedoch …)

Abweichend vom Modell des Vollkommenen Marktes kommt es auf den real existierenden Märkten jedoch durchaus zu Präferenzen, die über das „möglichst viel“ und das „möglichst günstig“ hinausgehen. Sie können sachlicher, persönlicher, räumlicher und zeitlicher Natur sein.

SACHLICHE PRÄFERENZEN

Sachliche Präferenzen ergeben sich, weil Güter eben nicht homogen, d.h. völlig gleichartig sind. Dass Güter wirklich gleichartig sind, kommt nur relativ selten vor. In der Regel lassen sich Güter, die dem Namen nach als gleichwertig gelten, in ihrer Qualität unterscheiden. Das fängt bereits bei der Verpackung an, mit Logos, Image und Werbung, die darauf zielt, das Besondere an einem Produkt hervorzuheben.

PERSÖNLICHE PRÄFERENZEN

Persönliche Präferenzen bedeuten eigene Vorlieben und Abneigungen. Auf einem vollkommenen Markt dürften sie keine Rolle spielen und doch gibt es sie, weil ein Käufer zum Beispiel eine gewisse Markentreue entwickelt – „Einmal Audi, immer Audi“ oder auch irrationale Abneigungen hat „Ich kaufe kein Geschirr von Villeroy und Boch, die machen auch Toiletten!“. Persönliche Präferenzen ergeben sich, weil der Käufer keinen vollständigen Überblick über den Markt hat (Markttransparenz). Er müsste im Grunde über alle konkurrierenden Produkte und deren Preise bei den verschiedenen Anbietern informiert sein und daneben noch erhebliche Kenntnisse – zum Beispiel technische – besitzen, um einen echten Vergleich vornehmen zu können. Dies ist nahezu unmöglich. Und noch etwas führt zu einem weit verbreiteten irrationalen Verhalten auf dem Markt: Die Annahme, dass das Teuerste auch gleichzeitig das Beste ist.

RÄUMLICHE PRÄFERENZEN

„Noch mal eben ein Bier an der Tanke holen“?. Für den Homo oeconomicus ein völlig abwegiges Verhalten, doch für den zuweilen bequemen Konsumenten in der Realität ganz und gar nicht abwegig sondern stattdessen der kürzeste Weg zum Glück und somit eine eindeutige räumliche Präferenz.

Dies gilt auch für die Ladengeschäfte in der Fußgängerzone. Sie besitzen zugunsten der Läden in den Nebenstraße zumeist die höhere Anziehungskraft – oder nehmen wir die großen Einkaufszentren am Stadtrand, die mit dem Auto leichter zu erreichen sind. Bei den Beispielen spielen noch andere Einflussfaktoren mit ein. Ein gewisses Shoppingflair in der Fußgängerzone oder das zeitliche Ersparnis, wenn man keine lästige Parkplatzsuche betreiben muss. Während Letztgenanntes noch mit einem direkten Nutzen erklärbar ist, ist ein nahezu lustvolles Shoppingerlebnis, das mehr ist als nur Einkaufen gehen, völlig abseits des Erklärungsmodells vom vollkommenen Markt. Fakt ist aber, dass es räumliche Präferenzen gibt.

ZEITLICHE PRÄFERENZEN

Die Akteure des Vollkommenen Marktes sind in hohem Maße reaktiv – sie regieren spontan auf Preisveränderungen bzw. auf die vorhandenen Mengen eines Gutes, d.h. sie passen entweder ihr Angebot oder aber die Nachfrage an – und dies im Nachhinein. So gesehen dürfte es keine zeitlichen Präferenzen geben, da das Verhalten von keinen tiefgehenden Überlegungen begleitet ist, sondern vielmehr wie ein Reflex funktioniert. Tatsächlich ist es aber so, dass sich die Marktteilnehmer von spekulativen Überlegungen leiten lassen. Sie lassen sich bei ihren Entscheidungen davon leiten, wie sie die künftige Entwicklung von Preisen einschätzen. Sie warten bei Neuheiten in der Unterhaltungsindustrie erst einmal den Zeitpunkt ab, an dem die hohen Einführungspreise zu sinken beginnen, sie verlegen Einkaufstouren in den Sommerschlussverkauf oder tanken noch einmal schnell den Wagen voll, wenn sich internationale Spannungen mit Erdöllieferanten auf dem Weltmarkt ankündigen.

Alle dargestellten Präferenzen weichen vom Modell des Vollkommenen Marktes ab und machen ihn unvollkommen. Dies ist nicht als Werturteil zu verstehen. Der vollkommene Markt ist nicht besser. Der Vollkommene Markt ist ein Modell – ein theoretisches Modell, das versucht, Marktaktivitäten und den Prozess der Preisregulierung zu erklären. Dabei nutzt dieses Modell Prozessbeschreibungen, die stark vereinfacht sind. Es wird nur ein Faktor betrachtet und das ist der Preis – alle anderen Faktoren werden ausgeklammert bzw. bleiben gleich. Dies ist eine zwingende Voraussetzung für das Modell.

Man nennt sie ceteris-paribus-Klausel.