Zurück zu „Wirtschaft und Markt“

Kurz noch einmal zurück auf Start

Noch einmal kurz bei Null begonnen. Menschen verspüren Mangel und aus dem Mangel entsteht das Bedürfnis, diesen Mangel abzustellen. Ein Gut, das dies vermag, erfüllt einen Nutzen. Und weil Güter einen Nutzen erfüllen (weshalb sie grundsätzlich begehrt- und noch dazu knapp sind), erhalten sie ihren Wert bzw. Preis. Das liegt der Theorie nach auch oder vor allem daran, dass es immer jemanden geben wird, der bereit ist, diesen Preis zu zahlen.

Der Nutzen

Nehmen wir doch mal diese sympathische Frau hier. Sie trinkt gerne Kaffee, wie wir sehen. Nehmen wir einmal an, sie war eines Morgens spät dran und hat sie ihren Kaffee verpasst. Das ist natürlich nicht schlimm, denn sie kann sich ja einen in der Stadt kaufen. Dort ist er aber nicht ganz billig; nicht so billig wie daheim. Aber er nutzt! Er macht sie wach und zufrieden – schaut sie euch an, dieses zufriedene Gesicht!! Dafür wird sie zahlen, was im lauschigen Café um die Ecke eben verlangt wird. Der Kaffee tut dann, was er soll und erfüllt so ganz klar den erwarteten Nutzen: er wärmt, er pusht, er schmeckt und verwandelt den Moment für seine Konsumentin in gelebten Livestyle.

Grenznutzen (und abnehmender Grenznutzen)

Nach den bisherigen Annahmen – insofern wir den Homo oeconimicus als handelnden Wirtschaftsakteur voraussetzen – dürfen wir davon ausgehen, dass uns eine große Anzahl eines Gutes auch großen Nutzen spendet. Viel ist gut, und noch mehr ist noch besser! Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, denn der Nutzenzuwachs nutzt sich gewissermaßen ein wenig ab, er wird allmählich weniger. In diesem Zusammenhang spricht man vom so genannten abnehmenden Grenznutzen.

Nehmen wir mal an, dass eine Suppe mit einem Spritzer Tabasco ganz lecker schmeckt. Vielleicht ist das für den Freund der eher feurigen Gaumenfreuden auch erst nach drei bis fünf Spritzern der Fall. Eines dürfte aber als sicher sein: Wer sich die ganze Flasche in die Suppe haut, dem dürfte der Gaumenschmaus vergehen. Ähnlich verhält es sich mit dem Schnitzelesser. Ein Schnitzel ist in Ordnung, aber wer fünf verdrücken soll, der sagt vielleicht schon nach dem zweiten Schnitzel – „nee, boah, weiter muss nicht!“ Daraus dürfen wir jetzt aber nicht folgern, dass ein zweites oder drittes Schnitzel oder ganz viele Spritzer Tabasco für uns keinen Nutzen mehr haben!! Sie haben noch einen Nutzen, aber er wird gewissermaßen kleiner (s.u.).

Nach dem sog. 1. Gossen’schen Gesetz – das den abnehmenden Grenznutzen behandelt, geht man davon aus, dass jede zusätzliche Einheit eines Gutes einen geringeren zusätzlichen Nutzen als die vorangegangenen Einheiten bringt. Wäre der Grenznutzen gleich null, so wäre die Sättigung erreicht. Dazu kommt es aber nicht- zumindest nicht in der Theorie (s.o.)!

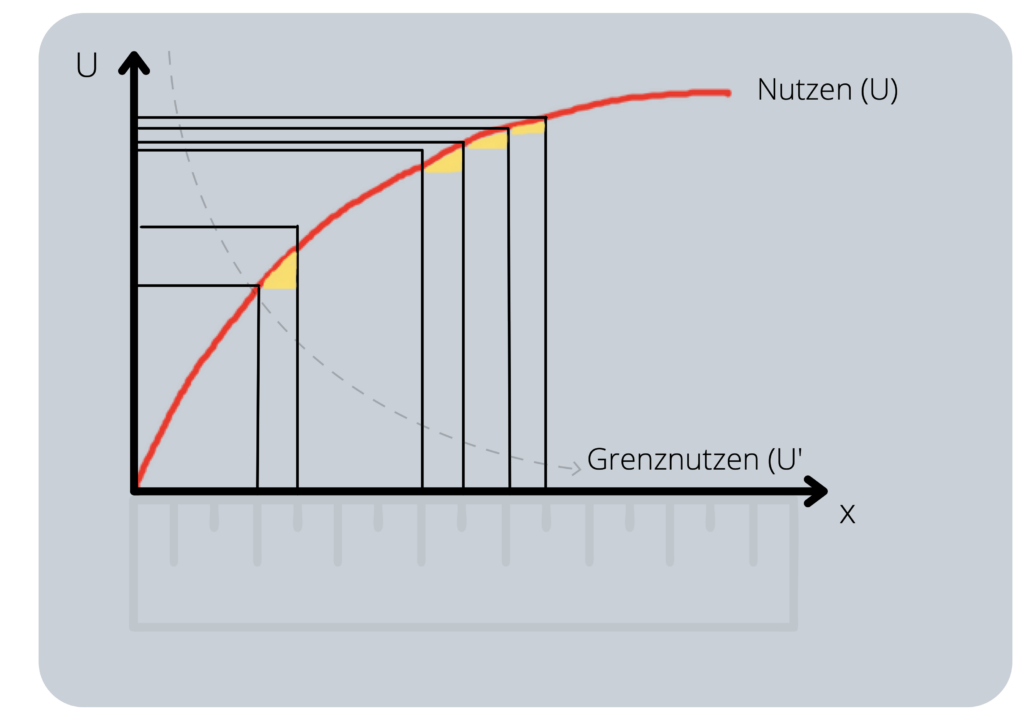

Die Graphik ist nicht schön, doch sie passt. Was wir hier sehen, ist der Zusammenhang aus Nutzen (U) und Grenznutzen (U‘). Wie soeben schon gelernt, nimmt der Nutzen, den uns ein zusätzliches Gut (x) spendet, zwar stetig zu, jedoch wird der Nutzenzuwachs jedes weiteren Gutes stetig geringer. Man hat so langsam genug, ohne jedoch wirklich komplett satt zu werden. Die Menge des Nutzenzuwachs nennt man Grenznutzen und er wird hier durch die gelben Dreiecke dargestellt, deren Fläche, wie zu sehen ist, immer kleiner wird.

Präferenzen

Das mit den Präferenzen ist schnell erklärt, denn folgt man dem Modellbild des Homo oeconomicus, so hat dieser nur eine Präferenz: Das Gut mit dem höheren Nutzen, also das Gut, das in größerer Menge vorliegt (strenge Monotonie)! Mit diesem Wissen kann man eine einfache, weil logische Präferenzordnung formulieren:

- Das Gut A wird dem Gut B vorgezogen, weil es mehr Nutzen bringt.

- Das Gut B wird dem Gut C vorgezogen, weil es mehr Nutzen bringt.

- Daraus ergibt sich, dass das Gut A auch dem Gut C vorgezogen wird, weil es … genau!

Indifferenzen

Um das Verhalten eines einfachen Haushalts nach Muster des Homo Oeconomicus zu erklären, benutzt man gerne die „Situation“ einer Zwei- Güter-Kombination:

- Ein Haushalt möchte ein bestimmtes Ziel erreichen, ihm stehen dazu zwei Güter zur Verfügung, die ihm beide im Hinblick auf dieses Ziel einen Nutzen spenden.

- Dazu verfügt der Haushalt (also der konsumbereite Mensch) über ein festes Budget (Geld), das er komplett einzusetzen, also auszugeben gedenkt.

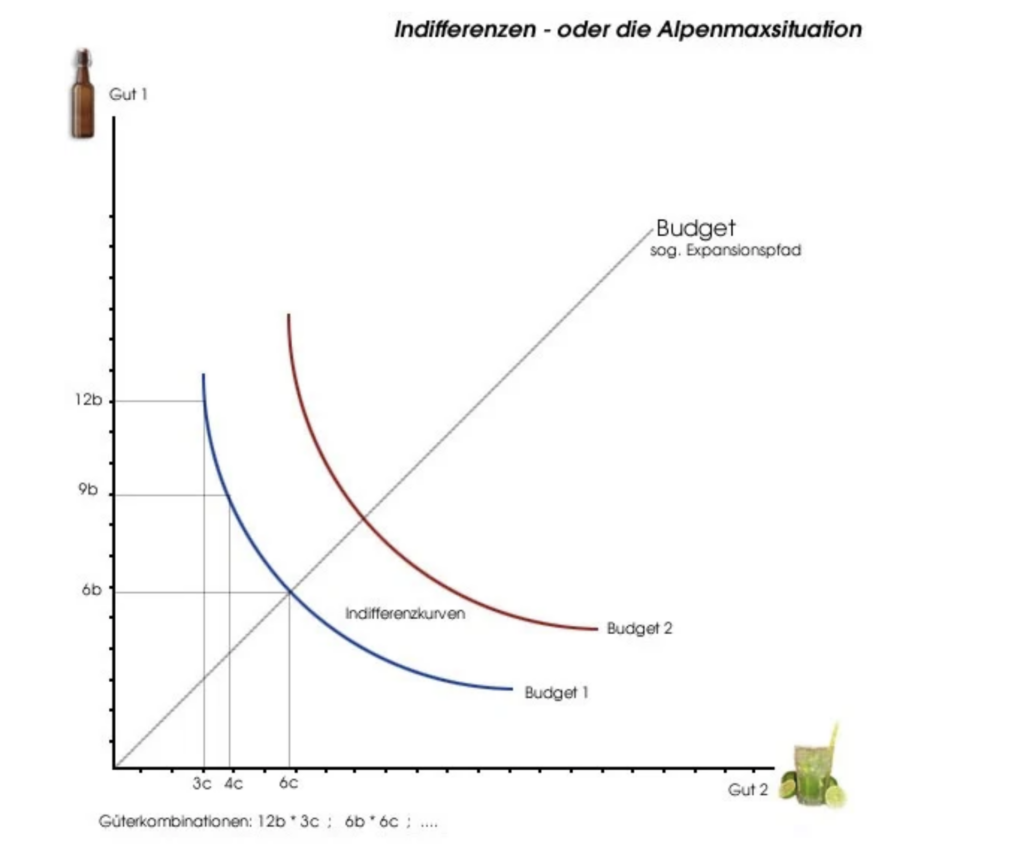

Ein von mir in all den Jahren liebgewordenes und kultiviertes Beispiel – auch, weil es so ein bisschen rebellisch ist und mittlerweile wohl aus der Zeit gefallen ist – wird in der folgenden Graphik abgebildet.

Auf diesem Schaubild erkennt ihr – wenn auch abstrakt – eine Situation, die euch vielleicht bekannt vorkommt. Konsequenter Weise – und angepasst an das zweifelhafte Vergnügungsangebot im Stadtbereich Gießen – habe ich die Situation einst die Alpenmaxsituation genannt; mittlerweile gibt es dieses besagte Alpenmax gar nicht mehr. Der Verlust hält sich in Grenzen, zumal es in der Ludwigstraße vergleichbare Etablissement mit Ares-Ski-Chic gibt. Wer’s mag …

Wir gehen hier auf jeden Fall von zwei Gütern aus, die ein feierwütiger Haushalt Kraft seines Budgets an einem ausgelassenen Abend zu sich nehmen will. Bier und Caipirinha – bis das Geld eben alle ist.

Die Kurven, die in der Graphik oben eingezeichnet sind, nennt man Indifferenzkurven (oder auch etwas hochtrabender: Isonutzenkurven – Iso = gleich; also gleicher Nutzen). Wenn wir uns diese Kurven als Aneinanderreihung von Punkten vorstellen und wenn wir uns dabei darüber klar werden, dass all die Punkte Güterkombinationen der beiden Güter Bier und Caipiriha darstellen, so stellen die Indifferenzkurven die Gesamtheit aller möglichen Güterkombinationen aus Bier und Caipirinha dar.

Jeder Punkt auf der Kurve ist uns gleich recht, alle Punkte auf der Kurve spenden uns den gleichen Nutzen. Wenn wir beispielsweise die Kurve nehmen, an der „Budget 1“ steht, so ist uns die Kombination „6 Bier und 6 Caipi“ genauso lieb wie die Kombination „12 Bier und 3 Caipi“ oder „9 Bier und 4 Campi“. Es geht hier nicht um Geschmack und besondere Vorlieben oder Trinkgewohnheiten, sondern nur um den Rausch (Ziel/ Nutzen) und ausreichend Geld in der Tasche 😉

Das Budget spielt hierbei natürlich wieder eine wichtige Rolle. Je mehr Budget wir haben, desto mehr Güter erhalten wir. Haben wir mehr Geld, so bewegen wir uns mit der Indifferenzkurve weiter vom Ursprung des Koordinatensystems weg (z.B. Budget 2).