Wir haben soweit erfahren, dass sich wirtschaftliche Entwicklungen nicht stetig in eine Richtung vollzieht, sondern in „Schwankungen“, die durchaus einer gewissen Regelmäßigkeit folgen. Dieses Phänomen ist dem Menschen seit jeher bekannt, schon in der Bibel lesen wir, dass auf „sieben fette Jahre“ dann eben „sieben magere Jahre“ folgen und so weiter.

Auch haben wir erfahren, dass wir bei den Schwankungen zwischen kurzfristigen (saisonalen), langfristigen (strukturellen) und mittelfristigen (konjunkturellen) Wellen unterscheiden müssen.

Bei der Konjunkturpolitik wollen wir uns mal mit den mittelfristigen Schwankungen befassen und damit, wie man diesen Schwankungen begegnet. Dabei ist es wichtig, dass man die Wellen und die Trendumkehrungen frühzeitig erkennt. Man muss sich also in der Boomphase auf den Abwärtstrend vorbereiten, muss aufmerksam sein und am Ende ein gutes Timing haben, damit die konjunkturellen Maßnahmen auch zielsicher greifen können.

Wie lassen sich konjunkturelle Schwankungen erklären?

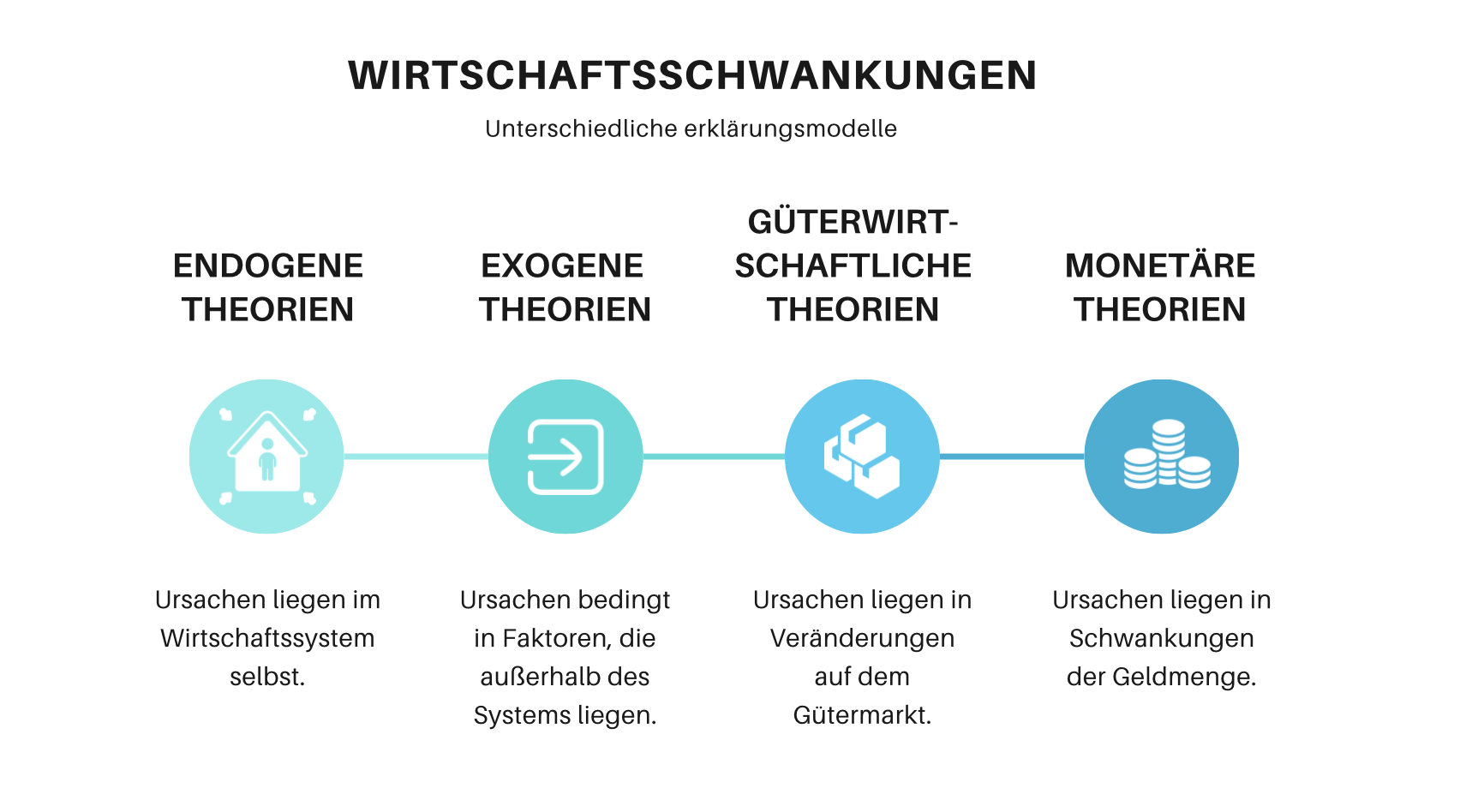

Konjunkturelle Schwankungen – also die regelmäßigen Auf- und Abschwünge der wirtschaftlichen Aktivität – können auf verschiedene Weisen erklärt werden. Es gibt unterschiedliche Theorien, die sich mit den Ursachen dieser Schwankungen befassen. Diese lassen sich grob in endogene und exogene Theorien unterteilen, die jeweils unterschiedliche Ursachen für die Schwankungen annehmen. Dazu kommen noch güterwirtschaftliche und monetäre Theorien, die ebenfalls ihren Einfluss auf die Konjunktur haben. Ich erkläre euch nun, was es mit diesen Theorien auf sich hat.

Endogene Theorien

Endogene Theorien gehen davon aus, dass die Ursachen für konjunkturelle Schwankungen im Wirtschaftssystem selbst liegen. Sie erklären, dass die Schwankungen durch die dynamischen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen Wirtschaftssektoren entstehen. Ein Beispiel für eine endogene Theorie ist die Keynesianische Theorie bzw. Theorie der Nachfrageorientierung (kommt noch!). Sie besagt, dass konjunkturelle Schwankungen vor allem durch Schwankungen der Gesamtnachfrage verursacht werden. Wenn die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen sinkt, verlangsamt sich die Produktion, Unternehmen entlassen Mitarbeiter, was die Nachfrage weiter dämpft – und es kommt zu einer Rezession.

Exogene Theorien

Exogene Theorien hingegen gehen davon aus, dass die Ursachen für wirtschaftliche Schwankungen von außen kommen, also durch Faktoren, die nicht direkt aus der Wirtschaft selbst stammen. Ein Beispiel dafür sind exogene Schocks, wie Naturkatastrophen, Kriege oder plötzliche Preisanstiege bei Rohstoffen (z. B. Ölkrisen). Diese externen Ereignisse können die Wirtschaft destabilisieren und zu einem wirtschaftlichen Abschwung führen.

Güterwirtschaftliche Theorien

Die güterwirtschaftlichen Theorien fokussieren sich auf die Angebot- und Nachfrageseite der Wirtschaft und erklären Konjunkturschwankungen vor allem durch Veränderungen im Gütermarkt. Sie betrachten, wie Angebot und Nachfrage nach bestimmten Gütern (z. B. Maschinen, Rohstoffe) schwanken und wie diese Schwankungen die gesamte Wirtschaft beeinflussen. Ein Unternehmen könnte seine Produktion drosseln, weil die Nachfrage nach seinen Produkten sinkt, was in einer Rezession resultiert.

Monetäre Theorien

Die monetären Theorien konzentrieren sich auf die Rolle des Geldes und der Geldpolitik in der Wirtschaft. Hierbei wird angenommen, dass die Geldmenge in einer Volkswirtschaft einen entscheidenden Einfluss auf die Konjunktur hat. Ein zu starkes Wachstum der Geldmenge kann zu Inflation führen, während eine zu geringe Geldmenge die Wirtschaft in eine Rezession stürzen kann. Die Friedman’sche Theorie zum Beispiel besagt, dass konjunkturelle Schwankungen durch zu starke Schwankungen der Geldmenge verursacht werden können. Zentralbanken, wie die Europäische Zentralbank (EZB), versuchen daher, die Geldmenge stabil zu halten, um die Konjunktur zu steuern.

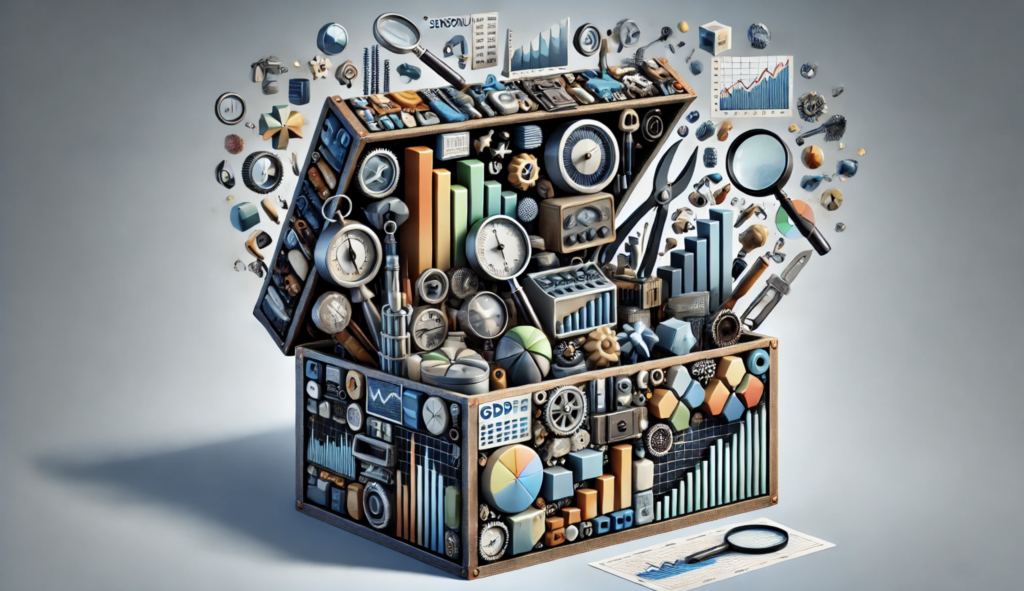

Konjunkturindikatoren – Wie lässt sich die Konjunktur messen?

Konjunkturelle Schwankungen und die allgemeine Lage einer Volkswirtschaft lassen sich nicht direkt beobachten, sondern müssen durch Konjunkturindikatoren gemessen werden. Diese Indikatoren liefern uns Daten, mit denen wir die wirtschaftliche Situation eines Landes analysieren und abschätzen können, wie sich die Wirtschaft künftig entwickeln wird. In diesem Zusammenhang unterscheidet man zwischen Frühindikatoren, Präsenzindikatoren und Spätindikatoren. Ich werde euch nun erklären, was diese Begriffe bedeuten und euch Beispiele geben, die ihr euch gut merken könnt.

Frühindikatoren

Frühindikatoren sind Voraussagen für die zukünftige Entwicklung der Wirtschaft. Sie reagieren bereits im Voraus auf wirtschaftliche Veränderungen, oft bevor sich diese im Wirtschaftsgeschehen manifestieren. Sie sind besonders hilfreich, um frühzeitig zu erkennen, ob ein Aufschwung oder ein Abschwung bevorsteht.

Beispiele für Frühindikatoren:

- Bauaufträge: Eine hohe Zahl an Bauaufträgen signalisiert, dass die Bauwirtschaft in den kommenden Monaten gut laufen wird, was auch positive Auswirkungen auf andere Sektoren haben kann.

- Unternehmensbefragungen/Geschäftsklimaindex: Wenn Unternehmen in Umfragen optimistisch in die Zukunft blicken und von einer steigenden Nachfrage berichten, deutet dies auf eine mögliche wirtschaftliche Erholung hin.

- Aktienkurse: Der Aktienmarkt kann oft schon im Vorfeld auf Veränderungen in der Wirtschaft reagieren. Steigen die Aktienkurse in vielen Branchen, ist dies ein Indikator für Vertrauen in die Wirtschaft.

Präsenzindikatoren

Präsenzindikatoren messen die aktuelle wirtschaftliche Lage. Sie spiegeln wider, wie die Wirtschaft jetzt funktioniert und wie gut sie sich derzeit entwickelt. Diese Indikatoren zeigen, ob ein wirtschaftlicher Aufschwung oder Abschwung gerade stattfindet.

Beispiele für Präsenzindikatoren:

- Bruttoinlandsprodukt (BIP): Das BIP misst den Gesamtwert aller produzierten Waren und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft in einem bestimmten Zeitraum. Ein steigendes BIP weist auf ein gesundes Wachstum hin, ein sinkendes BIP auf eine Rezession.

- Arbeitslosenquote: Eine niedrige Arbeitslosenquote deutet auf einen gesunden Arbeitsmarkt hin und ist ein Indikator für eine starke Wirtschaft.

- Industrieproduktion: Die Menge an produzierten Waren zeigt, wie aktiv die Wirtschaft im Moment ist. Eine hohe Produktion ist ein Zeichen für ein wirtschaftliches Hoch.

Spätindikatoren

Spätindikatoren zeigen uns, wie sich die Wirtschaft in der Vergangenheit entwickelt hat. Sie sind nützlich, um zu verstehen, wie sich die Wirtschaft in der letzten Zeit verändert hat, aber sie sind weniger hilfreich für die kurzfristige Prognose. Sie reagieren erst, wenn die wirtschaftlichen Veränderungen bereits eingetreten sind.

Beispiele für Spätindikatoren:

- Inflation: Die Inflation zeigt uns die Preisentwicklung in der Vergangenheit. Eine hohe Inflation kann oft auf ein überhitztes Wirtschaftswachstum hindeuten.

- Löhne und Gehälter: Steigende Löhne sind häufig ein Zeichen für eine gute wirtschaftliche Lage, da Unternehmen bereit sind, mehr für Arbeitskräfte zu zahlen.

- Steuereinnahmen des Staates: Steigt die Wirtschaft, steigen auch die Steuereinnahmen des Staates, da mehr produziert und konsumiert wird.

Boxencheck – Wie sieht es gegenwärtig aus mit unserer Wirtschaft?

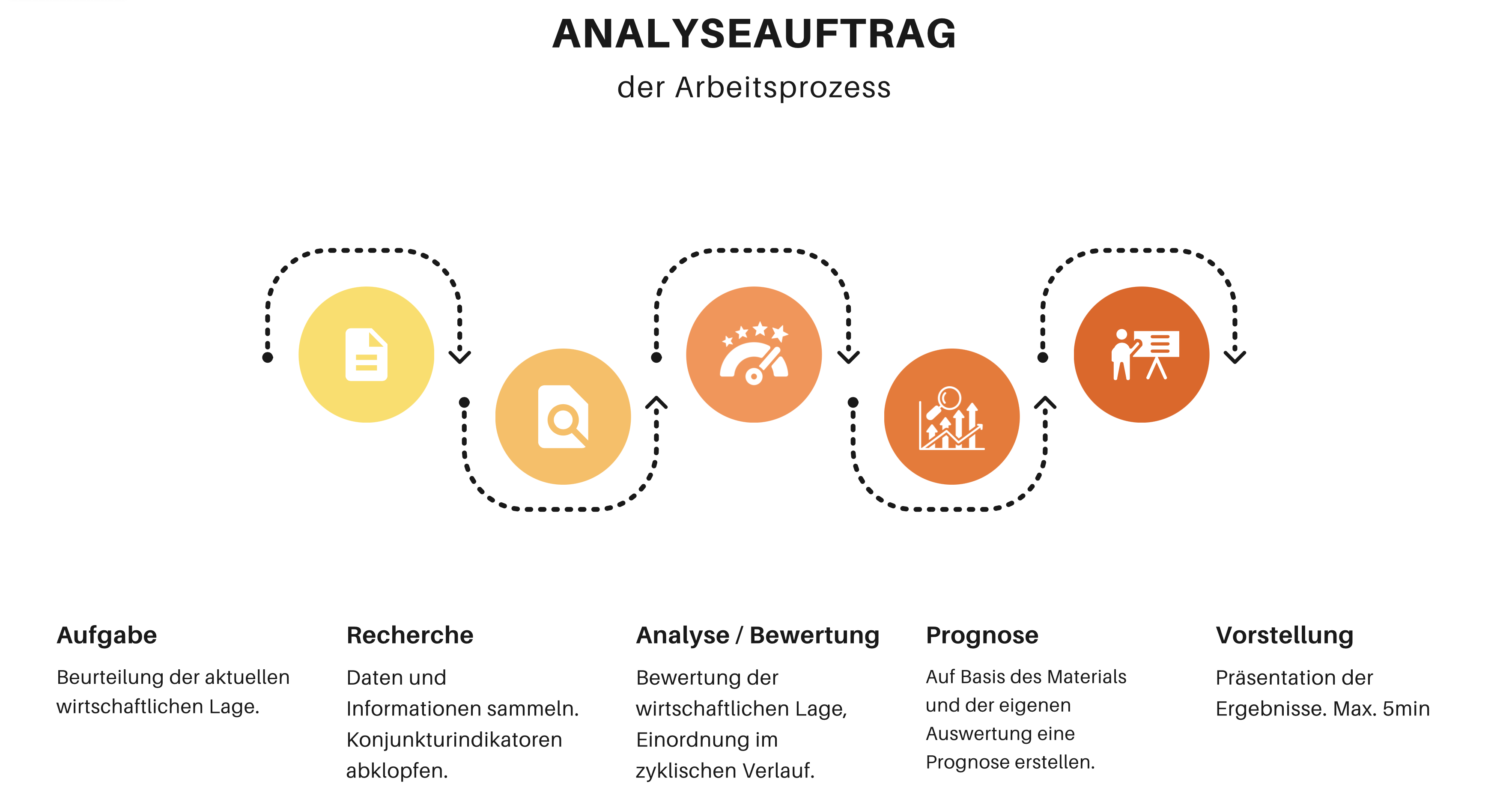

Aufgabe: Analyse der aktuellen wirtschaftlichen Lage anhand von Konjunkturindikatoren

Ziel der Aufgabe:

Ihr sollt die aktuelle wirtschaftliche Lage anhand von Konjunkturindikatoren beurteilen und auf Basis von aktuellen Daten und Schlagzeilen eine Prognose für die nächsten Monate abgeben.

Und so wird es gemacht:

Langfassung des Arbeitsauftrags

Daten und Informationen sammeln

- Recherchiert aktuelle Daten zur wirtschaftlichen Lage aus vertrauenswürdigen Quellen wie z.B. Statistisches Bundesamt, Europäische Zentralbank, Ifo-Institut oder seriöse Wirtschaftsnachrichtenquellen (z.B. Handelsblatt, Die Zeit, FAZ, WirtschaftsWoche).

- Sammelt relevante Konjunkturindikatoren wie:

- Bruttoinlandsprodukt (BIP): Wie hat sich die Wirtschaftsleistung entwickelt? Steigt oder sinkt das BIP?

- Arbeitslosenquote: Wie hoch ist die Arbeitslosenquote? Gibt es einen Trend zu steigender oder sinkender Arbeitslosigkeit?

- Inflationsrate: Wie hoch ist die Inflation? Welche Produkte sind betroffen?

- Zinsen und Geldpolitik: Gibt es Veränderungen in der Zinspolitik der Zentralbank? Welche Auswirkungen hat dies auf die Wirtschaft?

- Bauaufträge, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze: Welche Trends zeichnen sich hier ab?

- Aktuelle Nachrichten und Schlagzeilen: Welche Ereignisse (z.B. politische Entscheidungen, Krisen, externe Schocks wie Naturkatastrophen oder globale Ereignisse) beeinflussen derzeit die Wirtschaft?

Bewertung der aktuellen wirtschaftlichen Lage

- Anhand der gesammelten Daten und Informationen beurteilt ihr die aktuelle wirtschaftliche Lage. Welche wirtschaftlichen Tendenzen könnt ihr feststellen? Ist die Wirtschaft aktuell in einer Phase des Wachstums, der Rezession oder einer Depression?

- Welche positiven und negativen Entwicklungen lassen sich erkennen? Bezieht euch dabei auf die Früh-, Präsens- und Spätindikatoren und stellt Verbindungen zwischen den Indikatoren und den aktuellen wirtschaftlichen Ereignissen her

Prognose für die kommenden Monate

- Überlegt, wie sich die wirtschaftliche Lage in den nächsten Monaten entwickeln könnte. Welche Faktoren könnten den Verlauf beeinflussen?

- Basierend auf den gesammelten Daten und den aktuellen Konjunkturindikatoren gebt ihr eine Prognose für die nächsten 6-12 Monate ab. Wird die Wirtschaft wahrscheinlich weiter wachsen, stagnieren oder könnte eine Rezession bevorstehen?

Stellt eure Ergebnisse vor!

- Stellt eure Analyse und Prognose in einer kurzen Präsentation (max. 5 Minuten) vor. Nutzt dafür unterstützende Materialien wie Diagramme, Tabellen oder Auszüge aus den aktuellen Nachrichten und Datenquellen.

- Diskutiert in der Präsentation, welche Konjunkturindikatoren eurer Meinung nach besonders wichtig sind und warum.

Was haben wir gelernt?

Konjunkturelle Schwankungen sind ein natürlicher Bestandteil der Wirtschaft. Sie entstehen durch verschiedene Faktoren, die durch endogene und exogene Theorien erklärt werden können. Gleichzeitig hilft uns die Analyse von Früh-, Präsenz- und Spätindikatoren dabei, die aktuelle wirtschaftliche Lage zu bewerten und mögliche zukünftige Entwicklungen abzuschätzen und dann bei wirtschaftspolitischen Maßnahmen ein gutes Timing zu entwickeln.