Zurück zu „Wirtschaft und Markt“

Warum wirtschaften wir?

Die Antwort darauf scheint banal, doch will man den Gedanken logisch aufbauen, so ergibt sich gleich eine weitere Frage: Wo lässt man diesen Gedanken starten? Vielleicht an einem Ort, an dem man gar nicht wirtschaften muss- im sagenumwobenen Schlaraffenland (vom mhd. sluraff, der Faulenzer), einem Land, das dem deutschen Volksmärchengut entspringt und in dem einem sprichwörtlich die vorgegrillten Hühner in den Mund flattern und in dessen Flüssen Milch, Honig und Wein fließen.

Dort ist alles im Überfluss vorhanden, man nimmt sich, was man braucht – jedes Bedürfnis ist gestillt, sowie es einem in den Sinn kommt. Eine tolle Sache, so möchte man meinen. In unserer Realität sieht das aber anders aus. Wenn wir einen gegrillten Gockel wollen, so müssen wir ihn käuflich erwerben, ihn dann brutzeln oder brutzeln lassen. Wir zahlen dann für das, was er (uns) wert ist bzw. zahlen für eine Leistung, die jemand für uns erbringt oder erbracht hat; wir entgeltenden Leistungserbringer. Damit ist die Sache mit dem Wirtschaften schon ganz gut umrissen:

Die Tätigkeit des Wirtschaften ist gekennzeichnet dadurch, dass jemand eine Leistung erbringt und für sie die Abgabe eines Entgelt verlangt, die jener, der die Leistung in Anspruch nimmt, bezahlt. Aus diesem Grunde spricht man auch von Entgeltwirtschaft.

“Wir zahlen (für den Gockel) das, was er (uns) wert ist.” – Wodurch erhalten die Dinge eigentlich ihren Wert? Zunächst einmal dadurch, dass sie gebraucht werden und zwar immer (jedes Angebot schafft sich seine Nachfrage – Say’sches Theorem)! Andererseits durch das Maß ihrer Knappheit.

Zusammengedacht: Wenn jedes Ding, das angeboten wird, grundsätzlich eine Nachfrage findet und alles, was so angeboten wird, knapp, d.h. nicht in unendlicher Zahl vorhanden ist, dann kann man davon ausgehen, dass ein guter Teil der Nachfragenden leer ausgeht- es kommt zu einem so genannten Nachfrageüberhang. Es gibt also mehr Nachfrager als Anbieter. Das bringt die Anbieter in eine gute Position, denn nun können sie für ihr Gut releativ viel Geld verlangen. Mit anderen Worten:

Je knapper ein Gut ist, desto teurer wird es!

Wir halten hier mal fest: Wir haben unendlich viele Bedürfnisse, die wir befriedigen wollen, aber die Güter, die dieser unbegrenzten Zahl an Bedürfnissen entgegenstehen, sind begrenzt, mit anderen Worten knapp. Durch diese Knappheit erhalten die Güter ihren Wert.

Auch das Geld ist knapp …

Und noch etwas ist knapp: Das Geld, das uns zur Verfügung steht. Und das ist auch wichtig, denn anderenfalls hätte auch das Geld keinen Wert. In diesem Zusammenhang wollen wir uns zwei Begriffe merken – das Budget (das sind die Geldmittel, die zur Bedürfnisbefriedigung zur Verfügung stehen) und die Kaufkraft (das für Konsumzwecke verfügbare Einkommen des jeweiligen Privathaushalts).

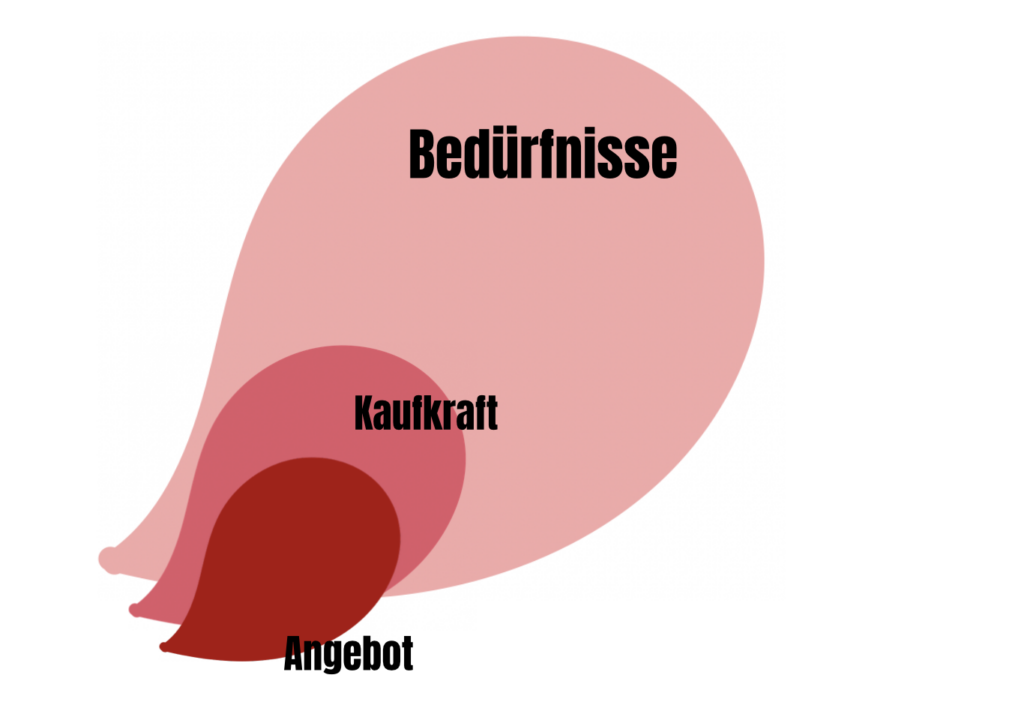

Zur Visualisierung

Zunächst einmal sehen wir hier den Zusammenhang, dass die Kaufkraft deutlich kleiner ist als der Gegenwert, den es bräuchte, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Im Grunde müsste der Bereich der Bedürfnisse aber noch viel größer – wenn nicht sogar unendlich groß – dargestellt sein; geht aber nicht- klar!

Das ganze Geld nützt aber nichts, wenn wir dafür nichts kaufen können, wenn es also kein Angebot an Gütern gibt. Die Güter sind knapp und folgt man dieser Darstellung, dann sind sie knapper als die insgesamt vorhandene Kaufkraft.

Wir sind noch immer nicht beim Begriff der „Nachfrage“, doch an dieser Graphik wird im Zusammenhang der Knappheit deutlich, dass zu einem bestimmten Preis mehr nachgefragt wird, als zur Verfügung steht, und die Frage, die sich hier ergibt, ist die: Wie werden die Güter nun verteilt (Allokation)?

In der Planwirtschaft würde man die Güter nun über zentrale Steuerung den Wirtschaftseinheiten (also hier den Haushalten) zuteilen.

In der Marktwirtschaft erfolgt dies über die Mechanismen des freien Marktes.

Da sind wir aber noch nicht. Das heben wir uns für die Q2 auf. Merken können wir uns aber schon, dass diese Mechanismen die Aktivität des Wirtschaften sind und somit haben wir nun noch einmal auf den Punkt gebracht, warum die Knappheit die Ursache und Keimzelle des Wirtschaftens ist.

Von den Bedürfnissen zum Bedarf

Wenn du bisher schön aufmerksam warst, so gibt es nicht mehr viel Neues zu sagen. Wir wollen es aber noch einmal in aller Kürze auf den Punkt bringen:

- Die Bedürfnisse sind unbegrenzt und in Gänze nicht zu erfüllen.

- Sie sind nicht zu erfüllen, weil wir wirklich von den grenzenlosen Bedürfnisse aller Menschen reden. Wir sprechen also über dämonisch viele Bedürfnisse! 😉

- Und dieser riesigen Menge nahezu nicht denkbarer Bedürfnisse steht eine vergleichsweise kleine Menge an Gütern gegenüber.

- Hier merken wir uns daher: Bedürfnisse sind grenzenlos ; Güter sind begrenzt.

- Hinzu kommt das verfügbare Geld, dass leider auch immer viel zu begrenzt ist. Es entstammt dem Einkommen bzw. dem Geld, das einem am Ende für den privaten Konsum bleibt.

- Den Wert dieses Geldes bezeichnet man auch als die Kaufkraft eines Haushaltes.

- Und jetzt kommt es: Die Bedürfnisse, die du dir Kraft deiner vorhandenen Geldmittel (deinem Budget) erfüllen kannst, sind der Bedarf.

Wir merken uns final: Bedürfnisse sind grenzenlos ; der Bedarf meint die Bedürfnisse, die ich mir mit meinem begrenzten Budget realisieren, also kaufen kann bzw. könnte.

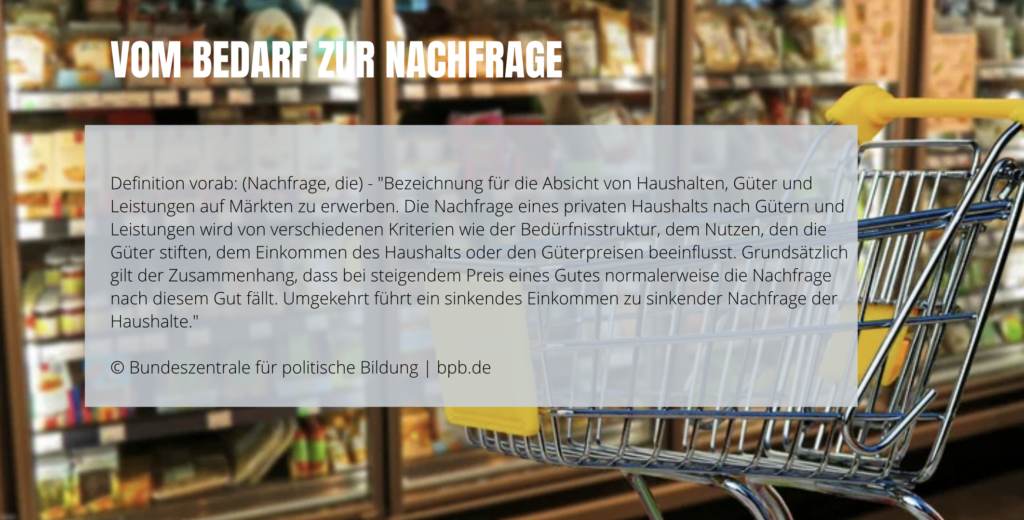

Vom Bedarf zur Nachfrage

Wir müssen versuchen, bei den ganzen Begrifflichkeiten eine eindeutige Trennschärfe zu schaffen, die Unterscheidungen müssen plausibel, d.h. nachvollziehbar sein. Wenn wir die Definition zur Nachfrage, so wie wir sie hier oben abgebildet haben, lesen, stellen wir uns vielleicht die Frage, wo genau der Unterschied zwischen Bedarf und Nachfrage liegt? Oder anders gefragt: Liegt denn bei dem Bedarf keine feste Absicht vor, ein Gut auf dem Markt zu erwerben?

Sagen wir doch einfach mal „Nein!“ und weisen die beiden Begriffe unterschiedlichen Bereichen zu.

So beschreibt der Bedarf alljene Güter (und zwar aus dem Kreise meiner Bedürfnisse, die mir grundsätzlich einen Nutzen stiften und die ich mir mit meinem vorhanden Geld (Budget) leisten kann.

Die Nachfrage beschreibt bzw. meint dann die Güter, die – nachdem ich für mich festgestellt habe, dass ich sie mir leisten kann – ich mir auch leisten will.

Mal in einem Beispiel gesprochen: Ich sehe da etwas, das ich brauchen könnte, ich schaue in meine Geldbörse und stelle fest, dass es geht (Bedarf), dann denke ich kurz noch einmal nach, wäge vielleicht ab, was ich sonst noch so brauchen könnte und komme dann zu dem Entschluss, dass ich das Gut kaufen will (Nachfrage) und dann tue ich dies auch.

Das heißt also, dass es noch immer einen Unterschied gibt, zwischen etwas erwerben zu können und dies auch zu wollen. Die Nachfrage ist also der feste Wille, dies zu tun.

WAS FRAGEN WIR DENN NACH? FREIE UND WIRTSCHAFTLICHE GÜTER

Aus volkswirtschaftlicher Sicht sind Güter zunächst einmal alle Mittel oder Leistungen, die der Bedürfnisbefriedigung nutzen und folglich einen Nutzen stiften. Alles andere können wir vergessen.

Die grundlegende Aufgabe der Wirtschaft ist es nun – soweit haben wir dies im Kapitel zur Knappheit bereits erfahren – diese Güter zu verteilen. Aus Sicht der Wirtschaftspolitik könnte man auch sagen, dass es ihre Aufgabe ist, die Rahmenbedingungen zu einer möglichst optimalen Verteilung der Güter an die Haushalte, d.h. Nachfrager, zu erreichen.

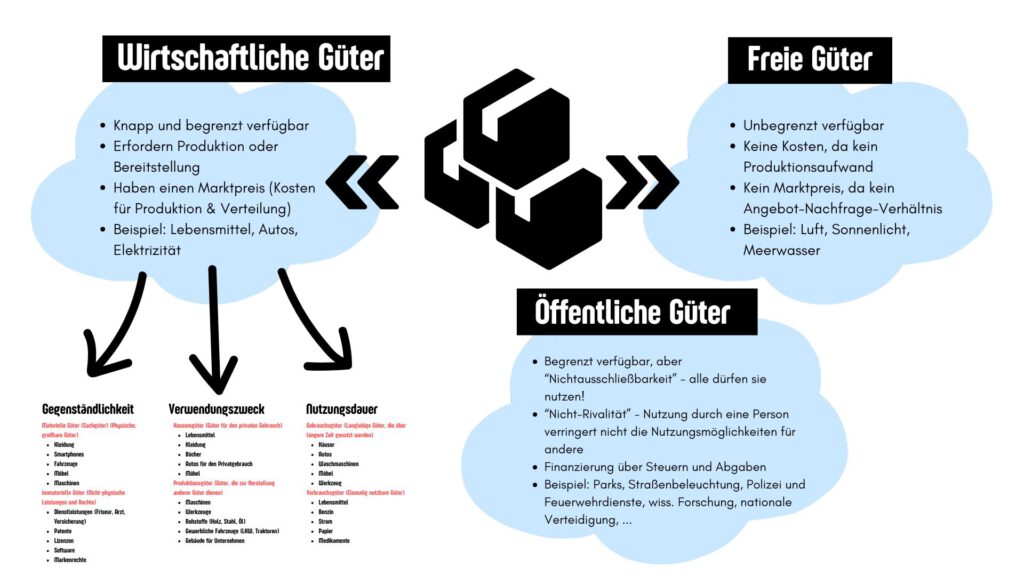

Man kann Güter klassifizieren. Eine Möglichkeit stellt die Klassifikation nach Verfügbarkeit dar:

Freie Güter

Ein Gut ist dann frei, wenn es zu einer bestimmten Zeit in einem bestimmten Gebiet in einer so großen Menge vorhanden ist, dass ein Mensch beliebig viele Einheiten dieses Gutes konsumieren kann, d.h. so viel, wie er will. Es gibt keine Begrenzung, nur den persönlichen Sättigungsgrad des Nachfragers. Beispiele hierfür sind die Luft zum Atmen, der Sand in der Wüste, die Sonne am Himmel – in der Regel also Naturgüter. Weil diese Güter nicht knapp sind und folglich auch keinen Geldwert haben (Preis), der als Messgrad der Knappheit angelegt werden könnte, spricht man daher von freien Gütern.

Öffentliche Güter

Man darf freie Güter nicht mit öffentlichen Gütern verwechseln oder mit einem günstigen Zufall, der dir den Ast von Nachbars Apfelbaum in deinen Garten neigt. Im Falle der öffentlichen Güter zahlen wir nur auf den ersten Blick nichts dafür, wenn wir eine Parkanlage genießen. Auf dem zweiten Blick zahlen wir ihn vielleicht über Steuern und Abgaben; so auch bei den Straßen, oder denken wir an Schulen. Was den Baum des Nachbarn betrifft, so sprechen wir hier entweder von Diebstahl oder einer netten Geste, wenn uns der Nachbar erlaubt, die Ernte mit ihm zu teilen.

Knappe Güter / Wirtschaftsgüter

Im Gegensatz zu den freien Gütern stehen knappe Güter nicht in einem ausreichenden Maß zur Verfügung. In der freien Marktwirtschaft erfolgt der Ausgleich zwischen dem knappen Güterangebot und der weitaus höheren Nachfrage in aller Regel über den Preis (s.o. / s.u.).

Wirtschaftsgüter kann man noch weiter unterteilen

Über die Gegenständlichkeit

Handelt es sich um ein materielles Gut, so spricht man von Sachgütern bzw. Waren. Autos, Häuser, goldene Handtuchhalter – alles Waren.

Handelt es sich um immaterielle Güter, so handelt es sich entweder um Dienstleistungenwie Serviceangebote oder aber auch um ideelle Güter wie Patente, Auszeichnungen, Zertifikate und dergleichen mehr.

Was die Sachgüter betrifft, so können wir diese noch weiter unterteilen. Zunächst einmal hinsichtlich ihres Verwendungszwecks und schließlich auch hinsichtlich der Nutzungsdauer.

Über den Verwendungszweck

Es werden hier Konsumgüter (z. B. Nahrungsmittel, Bücher, Privatautos, Wohnungseinrichtung usw.) von Produktionsgütern (z. B. eine kommerzielle Eismaschine, Firmengebäude, Firmenauto, Benzin, Strom, Wasser usw.) unterschieden. Produktionsgüter werden von den Unternehmen gekauft und dienen der Herstellung von Konsumgütern, während Konsumgüter durch die privaten Haushalte gekauft werden.

Über die Nutzungsdauer

Diese Güter können noch weiter nach ihrer erwarteten Nutzungsdauer unterschieden werden; man unterscheidet hierbei dauerhaft nutzbare Güter (d. h. Güter, deren erwartete Nutzungsdauer mehr als ein Jahr beträgt) und nicht-dauerhaft nutzbare Güter (also Güter mit einer erwarteten Nutzungsdauer von weniger als einem Jahr).

Beispiel – Aufgabe 3