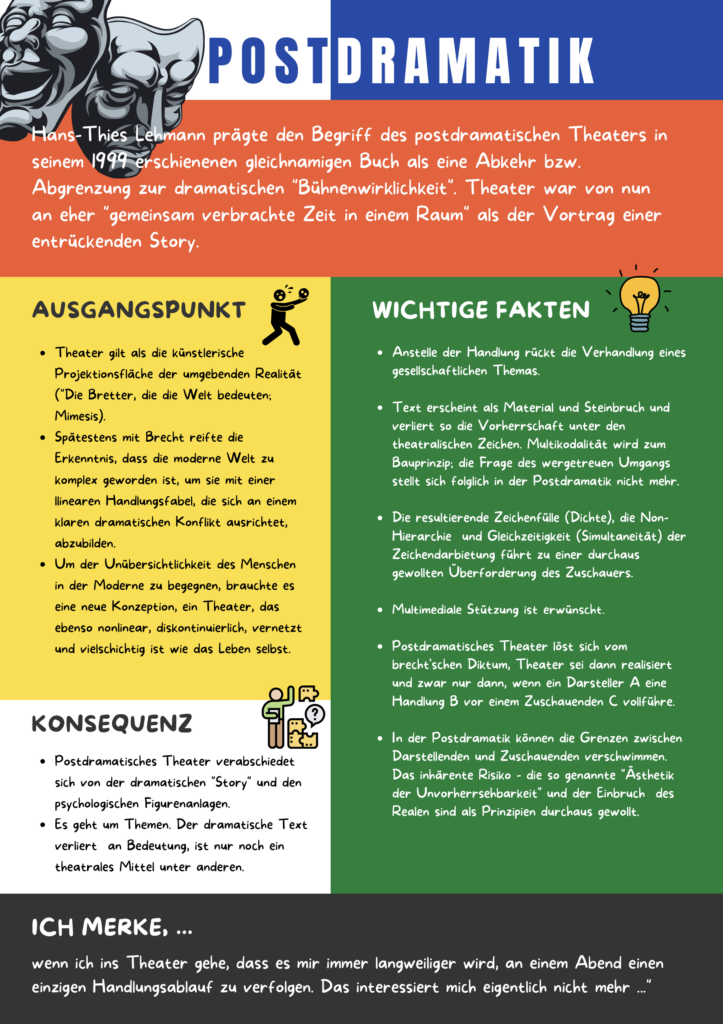

POSTDRAMATIK

Kleines Lernplakat

Grundprinzipien und Ästhetik

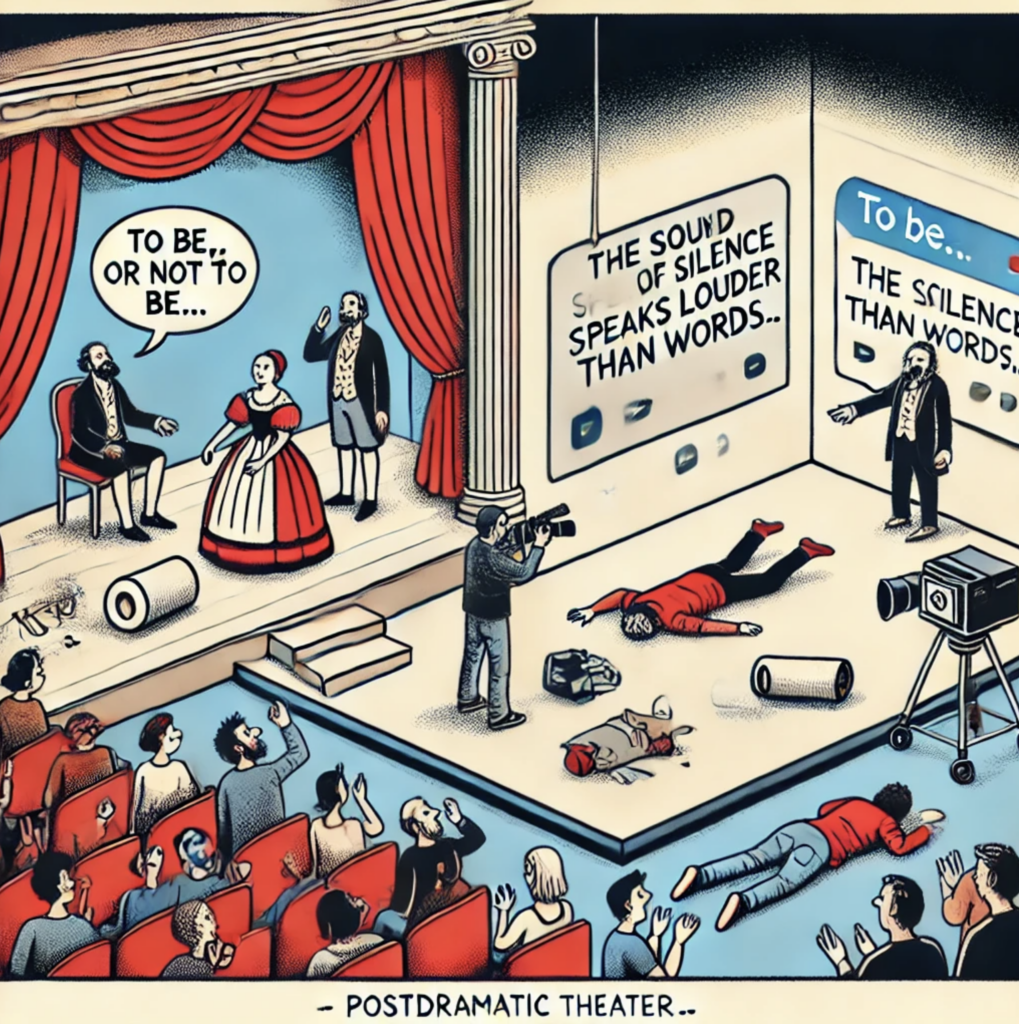

Abkehr vom traditionellen Drama:

Das postdramatische Theater löst sich bewusst von den klassischen Formen des Sprechtheaters ab. Es verzichtet weitgehend auf:

- Eine zentrale, fiktionale Handlung

- Die dominierende Bedeutung eines literarischen Textes

- Die traditionelle Figurenführung und psychologische Charakterentwicklung

Einfluss postmoderner und poststrukturalistischer Theorien:

Ansätze von Denkern wie Ferdinand de Saussure und Erika Fischer-Lichte führten zu einer Skepsis gegenüber der Sprache. Die Idee, dass Worte nicht direkt mit dem Gemeinten übereinstimmen, spiegelt sich in der Ablehnung einer reinen Textzentriertheit wider.

Dekonstruktion traditioneller Elemente:

Das Drama wird nicht mehr als allumfassendes Gestaltungsmittel betrachtet, sondern in ein System vielfältiger Zeichen (Raum, Zeit, Körperlichkeit, visuelle und auditive Elemente) überführt.

Gesellschaftliche Aktualität und Interdisziplinarität

Gesellschaftlicher Bezug:

Postdramatisches Theater bezieht aktuelle gesellschaftspolitische Themen ein. Stücke wie Elfriede Jelineks „Kontrakte des Kaufmanns“ demonstrieren, wie zeitnahe Ereignisse unmittelbar auf die Bühne gebracht werden.

Offene Autorschaft und Kollektivität:

Die traditionelle, einzelne Autorenschaft wird hinterfragt. Viele Texte entstehen kollektiv oder die Autoren agieren selbst als Performer, um eine unmittelbare und unverfälschte Repräsentation zu ermöglichen.

Interdisziplinäre Ansätze:

Das Genre integriert Elemente aus Oper, Musiktheater, bildender Kunst, Tanz und Performance. Medieneinflüsse und Popkultur (etwa durch den Einsatz von Kamerateams und Tontechnik) schaffen hybride Inszenierungen, die verschiedene künstlerische Disziplinen miteinander verbinden.

Theoretische Fundierung und Begriffsentwicklung

Begriffsbildung:

Bereits in den 1980er Jahren wurde erkannt, dass das zeitgenössische Theater sich vom zentralen Text entfernt.

Andrzej Wirth (1987): Prägte den Begriff „postdramatisch“ und wies auf Formen wie Soundcollage, Sprechoper und Tanztheater hin.

Hans-Thies Lehmann (1999): Erweitert den Begriff, indem er betont, dass der dramatische Text zu einem von mehreren Gestaltungsmitteln wird, ohne eine Wertung vorzunehmen.

Neuausrichtung des Schaffensprozesses:

Das postdramatische Theater stellt den Aufführungsprozess in den Mittelpunkt, bei dem neben dem Text weitere Elemente – etwa physische, visuelle und auditive Zeichen – entscheidend für die Wahrnehmung sind.

Methoden und Mittel des Postdramatischen Theaters

Dieses Kapitel widmet sich den konkreten Techniken und Instrumenten, mit denen postdramatische Inszenierungen realisiert werden:

Dekonstruktion und Neuassemblierung von Zeichen:

Anstelle einer kohärenten dramatischen Handlung werden Elemente wie Raum, Zeit, Licht, Klang und Bewegung als eigenständige Zeichen verwendet. Diese werden bewusst dekonstruiert und zu neuen, oft fragmentierten Bedeutungszusammenhängen zusammengesetzt.

Alternative Textformen und Materialität:

Neben klassischen Dramen kommen nicht-dramatische Texte zum Einsatz, etwa Verhörprotokolle, Korrespondenzen, Memoiren oder theoretische Texte. Auch Mittel der Filmdramaturgie, Fotografie und Tonaufnahmen finden Anwendung, um eine multimediale Darstellung zu erzeugen.

Medieneinsatz und technologische Mittel:

Moderne Inszenierungen nutzen technische Hilfsmittel:

- Kameratechnik und Tontechnik: Sie erlauben, das Bühnengeschehen live oder aufgezeichnet zu vermitteln und eröffnen so zusätzliche Perspektiven.

- Sampling: Beispielsweise adaptiert Heiner Goebbels eine „Dramaturgie des Samplings“, bei der Spuren anderer Autoren in das Werk einfließen.

Performative und kollektive Ansätze:

Die Schauspieler agieren weniger als individuell geprägte Figuren, sondern als Träger von Stimmen und Ideen. Oft werden Rollen gewechselt oder es findet ein kollektiver, performativer Prozess statt, der die traditionelle Subjektposition auflöst.

Offene Autorschaft:

Texte werden häufig in kollaborativen Prozessen entwickelt, und die Urheberschaft wird bewusst offen gestaltet. Dies führt dazu, dass Stücke selten für Wiederholungen vorgesehen sind, um den unmittelbaren künstlerischen Moment nicht zu verlieren.

Praxisbeispiele und Weiterentwicklungen

René Pollesch und zeitgenössische Inszenierungen:

Seit 2001 prägt Pollesch an der Berliner Volksbühne den Diskurs. Seine Arbeiten befassen sich mit Themen wie der Krise von Authentizität und der Auflösung traditioneller Rollen – etwa, indem klassische Figuren in „nur Stimmen“ transformiert werden.

Rolle der Darsteller:

Im postdramatischen Theater agieren Schauspieler performativ, häufig ohne festgelegte Charakterzüge. Dies führt zu einer dynamischen Darstellung, bei der sich die Identität ständig wandelt.

Integration medientechnischer Elemente:

Beispiele wie der Einsatz von Kamerateams und Tontechnik (etwa im Stück „Der perfekte Tag“) unterstreichen die Bedeutung von Technik und Medien in der Inszenierung.

Kritische Betrachtung und Wandel

Kritikpunkte:

Einige Experten bemängeln, dass die avantgardistischen Techniken des postdramatischen Theaters oftmals nur als Zitat oder Effekt wirken und eine klare politische Intention vermissen lassen.

- Probleme mit Authentizität und der Nutzung von Laienschauspielern werden ebenfalls diskutiert.

Hybride Formen und Weiterentwicklung:

Mit der Zeit haben sich hybride Inszenierungen entwickelt, in denen postdramatische und klassische Elemente miteinander verknüpft werden. Dabei wird immer wieder die Frage aufgeworfen, ob der Text oder die Regie den kreativen Prozess maßgeblich beeinflusst.

Dramatisches Theater und Postdramatisches Theater gegenübergestellt

| Aspekt | Dramatisches Theater | Postdramatisches Theater |

| Handlung | Kohärente, lineare Handlung mit Anfang, Mitte und Ende bzw. einer dramatischen Entwicklung | Fragmentierte, offene oder nicht-lineare Erzählweise ohne zwingenden Plot |

| Figuren | Psychologisch geformte, individuelle Charaktere mit klaren Motiven | Auflösung der klassischen Figurenführung, oft Stimmen oder kollektive Rollen |

| Textzentriertheit | Text als zentrale Grundlage der Inszenierung | Text als gleichwertiges Element neben anderen Gestaltungsmitteln |

| Autorschaft | Einzelner Autor als Schöpfer des Textes | Offene oder kollektive Autorschaft, häufig keine eindeutige Urheberschaft |

| Sprache | Dialoge strukturieren das Geschehen und transportieren Sinn | Dekonstruiert, experimentell, Nutzung von Zitaten und Theorietexten |

| Bühnenraum | Illusionistischer Bühnenraum, oft mit realistischer Darstellung | Performative Nutzung des Raumes, nicht illusionistisch, oft minimalistisch oder abstrakt |

| Publikumsrolle | Publikum als Beobachter, klare Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum | Publikum kann einbezogen werden, keine klare Trennung zwischen Bühne und Zuschauerraum |

| Mittel und Zeichen | Sprache, Gestik, Bühnenbild und Requisiten dienen der Darstellung der Handlung | Medien, Technik, Körper, Raum, Bewegung, Klang sind zentrale Ausdrucksmittel |

| Inszenierung | Regie interpretiert einen fixen Text | Regie als Schöpfungsprozess, der das Stück jedes Mal neu gestaltet |

| Interdisziplinarität | Gering, Fokus auf Theater als eigenständige Kunstform | Hoch, Einflüsse aus Performance, Tanz, Musik, bildender Kunst |

| Medieneinsatz | Kaum, eventuell Licht- und Toneffekte zur Verstärkung der Dramatik | Intensiver Einsatz von Video, Tonaufnahmen, Live-Kamera, digitalen Medien |