1. Entstehungsgeschichte – Wie alles begann

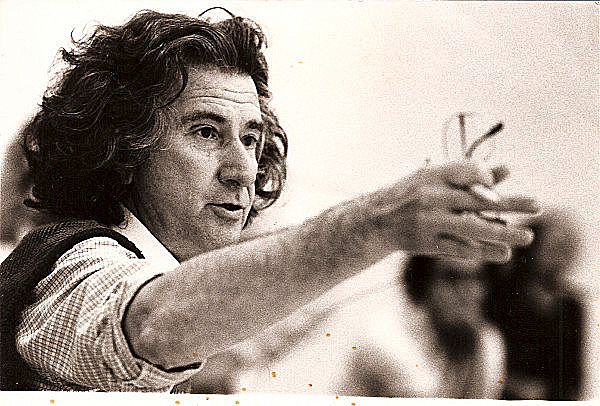

Das Theater der Unterdrückten wurde in den 1960er-Jahren von Augusto Boal in Brasilien entwickelt. Zu dieser Zeit lebten viele Menschen in Armut und unter der Kontrolle einer diktatorischen Regierung. Boal war nicht nur Theatermacher, sondern auch ein politischer Aktivist. Er wollte mit dem Theater etwas bewirken – vor allem für die einfachen Menschen, die in der Gesellschaft oft keine Stimme hatten.

Augusto Boal

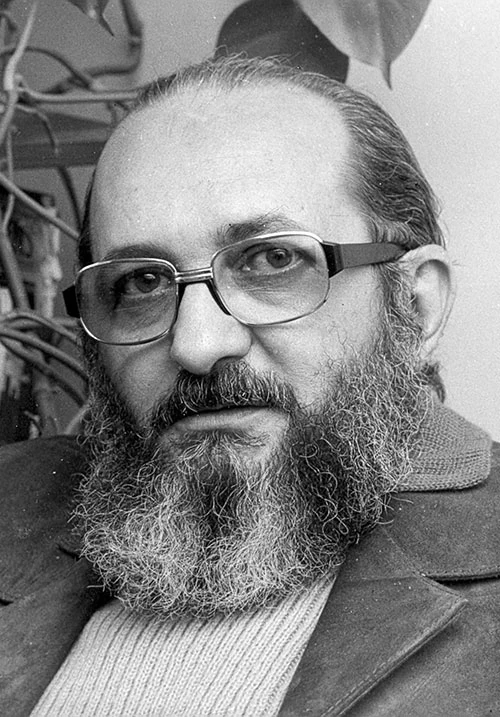

Sein wichtigstes Ziel war, dass Theater nicht nur eine Unterhaltung für wenige Menschen bleibt, sondern ein Werkzeug wird, mit dem alle etwas über ihre Lebenssituation lernen und sie vielleicht sogar verbessern können. Er ließ sich von Paulo Freire inspirieren, der in seinem Buch Pädagogik der Unterdrückten erklärte, wie wichtig es ist, dass die unterdrückten Menschen selbst aktiv werden, anstatt darauf zu warten, dass sich ihre Situation von allein ändert.

Paulo Freire

Boal entwickelte eine ganz neue Art von Theater: Die Zuschauer:innen sollten nicht nur passiv zuschauen, sondern aktiv mitmachen. Er nannte sie „Spect-Actors“ (eine Kombination aus Zuschauer und Schauspieler), weil sie gleichzeitig Zuschauer und Mitgestalter der Szenen sind.

2. Die Perspektive des Volkes – Das Theater gehört allen

Das Theater der Unterdrückten stellt die Menschen in den Mittelpunkt, die normalerweise in der Gesellschaft keine Macht haben: Arbeiter:innen, Arme, Frauen, unterdrückte Minderheiten. Ihre Perspektive – also wie sie die Welt sehen und was sie erleben – sollte sichtbar und hörbar werden.

Ein Beispiel: Eine Frau, die in ihrem Alltag ständig von ihrem Chef schlecht behandelt wird, kann im Theater der Unterdrückten über ihre Situation sprechen und gemeinsam mit anderen überlegen, wie sie sich wehren kann. Das Theater wird zu einem Ort, an dem Probleme offen angesprochen und Lösungen ausprobiert werden können.

Boal glaubte daran, dass jede:r kreativ sein kann und dass jede:r etwas zu sagen hat. Sein Theater war eine Art „Schule des Lebens“, in der man lernen konnte, für sich selbst einzutreten und Ungerechtigkeiten zu erkennen.

3. Formen des Theaters der Unterdrückten

Hier sind die wichtigsten Methoden, die Boal entwickelt hat:

Das Zeitungstheater

Das Zeitungstheater hilft dabei, Nachrichten und Informationen aus den Medien kritisch zu hinterfragen. Dazu wird ein Zeitungsartikel oder ein Text aus dem Fernsehen, Radio oder Internet auf die Bühne gebracht. Die Schauspieler:innen stellen die Nachricht dar, aber nicht einfach so, wie sie geschrieben ist. Sie verändern sie, um die verborgenen Absichten oder Meinungen dahinter sichtbar zu machen.

Ein Beispiel: In einem Artikel wird behauptet, dass ein Fabrikarbeiter schuld daran ist, dass es in der Firma schlecht läuft. Im Zeitungstheater könnten die Schauspieler:innen zeigen, wie die Chefs die wahren Probleme verschweigen, und die Zuschauer:innen können mitdiskutieren: Wer hat wirklich Schuld, und warum wird das in den Medien verdreht?

Das Unsichtbare Theater

Beim Unsichtbaren Theater gibt es keine Bühne, und das Publikum weiß oft gar nicht, dass es sich um Theater handelt. Die Schauspieler:innen spielen Szenen mitten im Alltag – auf der Straße, in einem Café, in einem Bus.

Beispiel: Eine Gruppe Schauspieler:innen inszeniert in einem Park eine Szene, in der jemand aufgrund seiner Hautfarbe diskriminiert wird. Passanten sehen die Szene und reagieren darauf. Manche schreiten ein, andere schauen weg. Das Ziel ist es, die Menschen zum Nachdenken zu bringen: Was würde ich tun, wenn ich so etwas erlebe?

Das Prinzip der Simultanen Dramaturgie:

Beim Unsichtbaren Theater können auch die Zuschauer:innen in den Ablauf eingreifen, wenn sie wollen. Sie können zum Beispiel Vorschläge machen, wie die unterdrückte Person reagieren sollte.

Die Ästhetik des Risikos:

Das Unsichtbare Theater ist besonders spannend, weil niemand genau weiß, was passieren wird. Die Passanten reagieren spontan, und es gibt keine Garantie, dass alles gut ausgeht. Aber genau das macht diese Methode so realistisch und ehrlich.

Das Forumtheater

Das Forumtheater beginnt mit einer kurzen Szene, in der eine Person eine schwierige oder ungerechte Situation erlebt. Die Szene endet oft damit, dass das Problem nicht gelöst wird. Danach wird das Publikum eingeladen, sich aktiv zu beteiligen.

Ein Beispiel: Eine Szene zeigt, wie ein Schüler von anderen gemobbt wird, weil er anders aussieht. Das Publikum wird dann gefragt: „Was könnte er tun, um sich zu wehren?“ Die Zuschauer:innen dürfen selbst auf die Bühne kommen, die Rolle des Schülers übernehmen und ausprobieren, was passieren würde, wenn er sich anders verhält.

Das Ziel ist nicht, die „perfekte Lösung“ zu finden, sondern zu zeigen, dass es viele Möglichkeiten gibt, mit Problemen umzugehen. Das Publikum lernt dabei, wie es im echten Leben mutiger und aktiver handeln kann.

Workshop

Forumtheater nach Augusto Boal

Was ist Forumtheater?

🗣 Merkmale des Forumtheaters:

Es gibt eine Ausgangsszene mit einem Konflikt oder einer Ungerechtigkeit.

Die Szene endet, ohne dass das Problem gelöst wird.

Das Publikum (die „Spect-Actors“) darf die Szene unterbrechen und alternative Lösungswege ausprobieren.

Der/die Spielleiter:in (Joker) moderiert die Diskussion und die szenischen Eingriffe.

📢 Frage an die Gruppe:

„Welche Formen von Unterdrückung oder Konflikten habt ihr schon erlebt oder beobachtet?“ (z. B. Mobbing, Diskriminierung, Ungerechtigkeit in der Schule)

Aufwärmen

Körper & Stimme aktivieren

🔸 Spiegelübung: In Paaren stehen sich die Spieler:innen gegenüber. Eine Person macht Bewegungen, die andere spiegelt sie so genau wie möglich. Dann wechseln die Rollen. → Ziel: Aufmerksamkeit und Reaktionsfähigkeit fördern.

🔸 Emotionen durch den Raum: Die Gruppe bewegt sich durch den Raum und reagiert auf Zurufe wie „Wut!“, „Angst!“, „Freude!“ mit spontanen Körperhaltungen und Gesichtsausdrücken. → Ziel: Emotionale Ausdruckskraft stärken.

🔸 Statusübung: Alle bewegen sich durch den Raum, während der Spielleiter Statuszahlen (1=sehr unsicher, 10=sehr selbstbewusst) vorgibt. Die Spieler:innen passen ihre Körperhaltung und ihren Gang entsprechend an. → Ziel: Verständnis für soziale Dynamiken entwickeln.

Entwicklung einer Ausgangsszene

🎭 Thema festlegen:

Die Gruppe einigt sich auf eine konfliktbeladene Situation, z. B.:

- In der Schule: Ein Schüler wird gemobbt.

- Im Alltag: Eine Person wird diskriminiert.

- Familie: Ein Elternteil verbietet etwas aus unfairen Gründen.

🎭 Szene improvisieren:

- Eine kleine Gruppe (3-5 Personen) entwickelt eine kurze Szene (ca. 1-2 Minuten).

- Die Szene zeigt eine klare Konfliktsituation, in der eine Person unterdrückt oder benachteiligt wird.

- Wichtig: Die Szene endet ohne Lösung!

🚨 Beispiel: Ein neuer Schüler wird in der Klasse ausgegrenzt. Niemand setzt sich zu ihm. Eine Mitschülerin bemerkt es, traut sich aber nicht einzugreifen. Die Szene endet damit, dass der neue Schüler frustriert und alleine das Klassenzimmer verlässt.

Forumtheater

Eingreifen & Alternativen spielen

👀 1. Erste Aufführung: Die Szene wird einmal vollständig vorgespielt.

🤔 2. Analyse mit dem Publikum:

Der/die Spielleiter:in (Joker) fragt:

- Was habt ihr beobachtet?

- Welche Figuren haben Macht? Wer ist hilflos?

- Welche Handlungsmöglichkeiten gäbe es?

🎭 3. Publikum wird aktiv:

- Die Szene wird ein zweites Mal gespielt.

- Zuschauer:innen dürfen „Stopp“ rufen und die Rolle einer Figur übernehmen!

- Sie spielen ihre eigene Lösungsidee aus (z. B. eine Mitschülerin setzt sich aktiv für den neuen Schüler ein).

🔁 4. Mehrere Varianten ausprobieren:

Jede neue Lösung wird getestet. Diskussion nach jeder Veränderung:

- War das realistisch?

- Könnte das im echten Leben funktionieren?

- Welche Konsequenzen hätte das?

🔹 5. Reflexion & Abschluss (ca. 10 Min.)

💬 Gesprächsrunde:

- Wie hat es sich angefühlt, selbst in die Szene einzugreifen?

- Hat sich eure Perspektive auf den Konflikt verändert?

- Wo seht ihr Forumtheater als hilfreiche Methode?

📌 Zentrale Erkenntnis:

Forumtheater zeigt uns, dass wir keine passiven Zuschauer:innen im Leben sind – sondern aktiv Situationen verändern können.