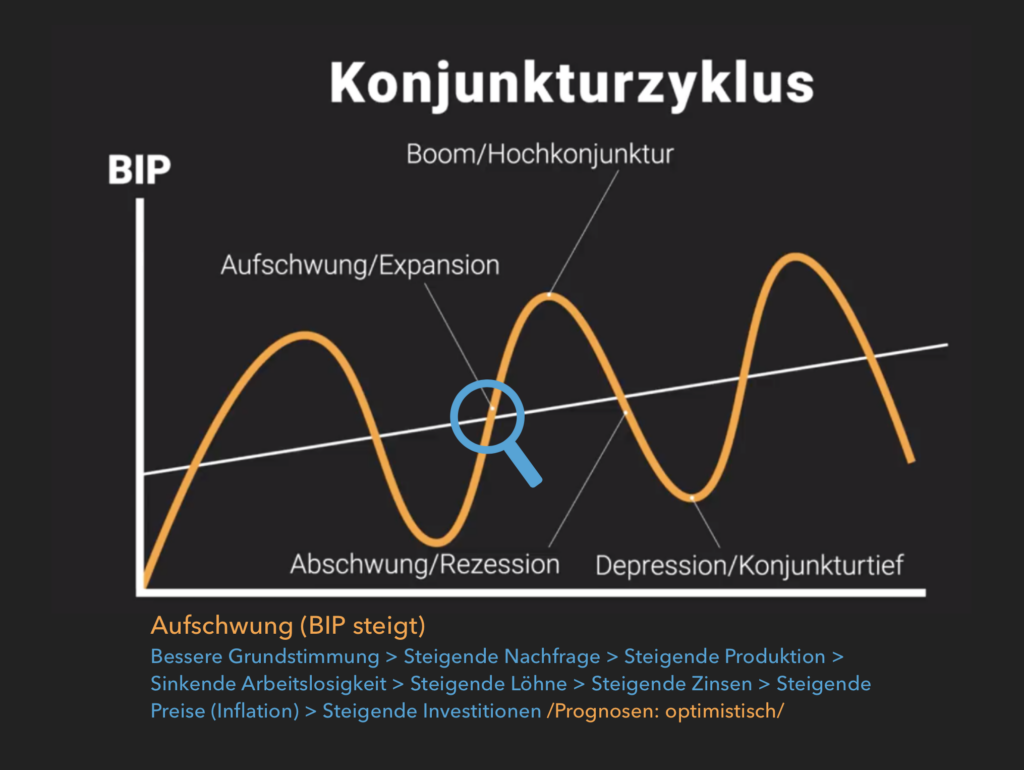

Marktwirtschaftliche und kapitalistische Systeme sind durch ein stetiges Auf und Ab gekennzeichnet, das weit über die Vorstellung hinausgeht, dass Wirtschaft nur kontinuierlich wächst. Die wirtschaftliche Entwicklung verläuft mitnichten linear, sondern in Wellen und Schwankungen. Diese Schwankungen, auch als Konjunkturzyklen bekannt, sind ein natürlicher Bestandteil der Marktwirtschaft. Sie entstehen durch die komplexe Wechselwirkung zwischen Angebot und Nachfrage, externen Einflüssen und den Entscheidungen von Konsumenten und Unternehmen. Auch wenn das langfristige Wachstum das Ziel vieler wirtschaftlicher Modelle ist, müssen wir uns also vor Augen führen, dass diese Zyklen von Aufschwung, Boom, Rezession und Depression die wirtschaftliche Landschaft in regelmäßigen Abständen prägen. Um die Mechanismen dieser Zyklen und ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft zu verstehen, müssen wir uns zunächst mit den unterschiedlichen Arten von Schwankungen auseinandersetzen, die die wirtschaftliche Entwicklung beeinflussen.

Abgrenzung 1 – Saisonale Schwankungen

Saisonale Schwankungen sind ein grundlegender Aspekt der Konjunktur, der jedoch nicht mit den umfangreicheren Zyklen des gesamtwirtschaftlichen Wachstums verwechselt werden sollte. Diese Schwankungen beruhen auf jahreszeitlich bedingten Veränderungen und betreffen vor allem spezifische Wirtschaftsbereiche. Beispielsweise zeigt die Landwirtschaft im Frühjahr und Sommer eine höhere Produktion, die im Winter aufgrund der klimatischen Bedingungen zurückgeht. Auch der Bausektor, speziell der Straßenbau, ist von saisonalen Schwankungen beeinflusst, da in den Wintermonaten Baustellen oft wetterbedingt stillstehen.

Saisonale Schwankungen sind in der Regel relativ kurz und betreffen nicht alle Wirtschaftsbereiche gleichermaßen. Während der Tourismus in einigen Gebieten im Sommer floriert, kann er in der Nebensaison stark zurückgehen. Diese saisonalen Effekte haben zwar Auswirkungen auf die Wirtschaft, sind jedoch nicht mit den langwährenden und tiefgreifenderen Schwankungen des gesamtwirtschaftlichen Konjunkturzyklus zu vergleichen.

Abgrenzung 2 – Kondratjew-Zyklen

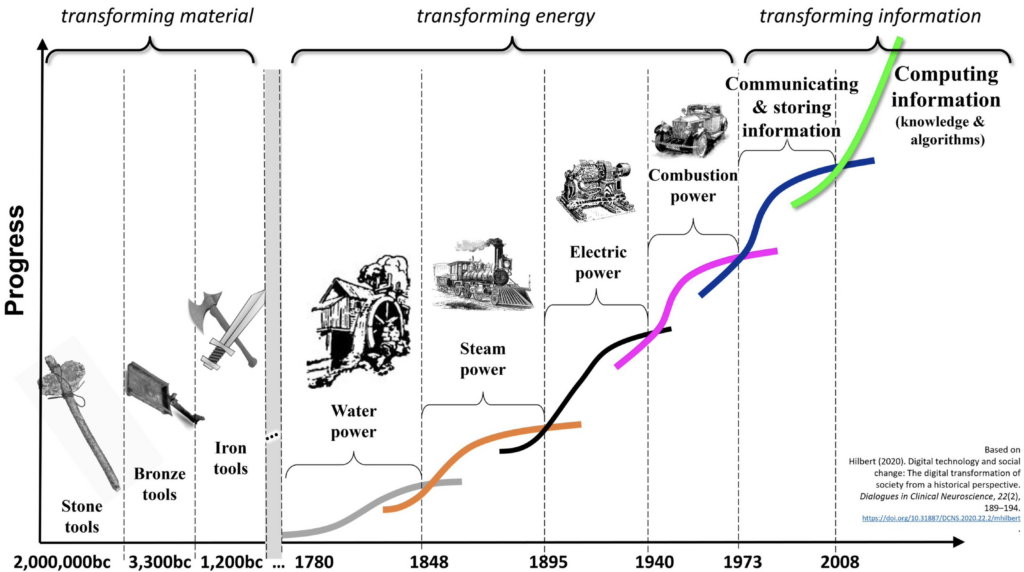

Im Gegensatz zu den saisonalen Schwankungen sind die sogenannten Kondratjew-Zyklen oder langen Wellen weitaus bedeutender für das langfristige Verständnis der wirtschaftlichen Entwicklung. Diese Zyklen dauern etwa 50 bis 60 Jahre und sind gekennzeichnet durch tiefgreifende wirtschaftliche Umbrüche, die mit großen Innovationsschüben (Sprunginnovationen) einhergehen. Der russische Wirtschaftswissenschaftler Nikolai Kondratjew prägte das Konzept der langen Wellen, die den Verlauf der Weltwirtschaft über mehr als ein halbes Jahrhundert hinweg beschreiben. Diese Zyklen entstehen in Reaktion auf Schlüsselinnovationen, die die wirtschaftliche Struktur eines Landes oder sogar einer ganzen Weltregion revolutionieren.

Ein historisches Beispiel für einen solchen Zyklus ist die industrielle Revolution, die mit der Erfindung der Dampfmaschine und dem Aufschwung des Transportwesens begann. In der Folge erlebten die Wirtschaften der Industrienationen einen massiven Innovationsschub, der zu einem weltweiten Wirtschaftsboom führte. Weitere Schlüsselinnovationen wie die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie oder die zunehmende Individualmobilität in den letzten Jahrzehnten haben ebenfalls einen neuen Kondratjew-Zyklus angestoßen.

Dieser Zyklus wird nicht nur durch technologische Innovationen geprägt, sondern auch durch tiefgreifende gesellschaftliche und wirtschaftliche Umwälzungen. Joseph Alois Schumpeter, ein bedeutender Ökonom, sprach von der „schöpferischen Zerstörung“, die diese Zyklen kennzeichnet. Althergebrachte Wirtschaftsstrukturen werden durch neue, disruptive Technologien und Geschäftsmodelle ersetzt. So wurde zum Beispiel das alte Wirtschaftssystem der industriellen Produktion durch die Revolution der Informationstechnologie und des globalisierten Handels abgelöst.

Aktuell befinden wir uns in einem Übergangsbereich zwischen zwei großen Zyklen, während Innovationen im Bereich der Biotechnologie, Künstlicher Intelligenz und erneuerbarer Energien möglicherweise den nächsten Innovationsschub einleiten könnten. Auch diese Entwicklung könnte mit tiefgreifenden Umwälzungen verbunden sein, die die Gesellschaft und die Weltwirtschaft fundamental verändern. Und wer mit sensiblen Augen auf die Welt und unsere Gesellschaft schaut, bekommt eine Ahnung davon, wie gravierend und einschneidend neue Technologien und generelle Disruption wirken können.

Jetzt mal zur Konjunktur

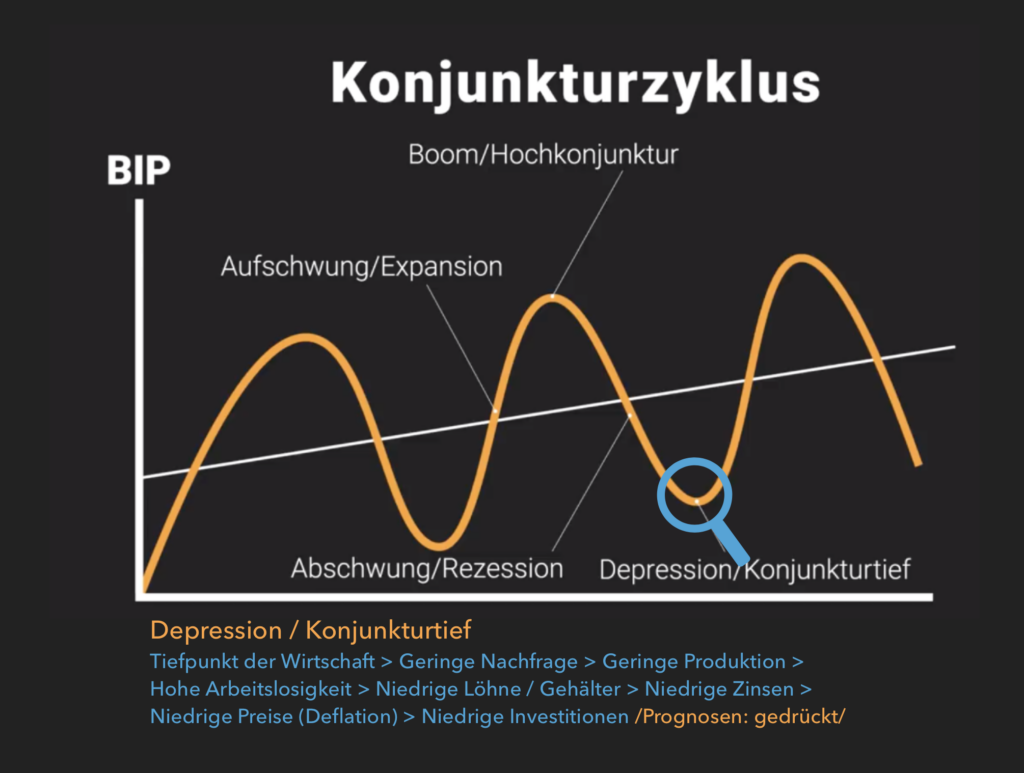

Design von Olaf DinkelaDie Konjunktur ist ein dynamischer Prozess, der in der Wirtschaft immer wieder ähnliche Phasen durchläuft und die bereits angedeutet wurden:

- Aufschwung,

- Boom,

- Rezession und

- Depression.

Diese Phasen spiegeln sich in der gesamten Wirtschaft wider, haben jedoch auch für einzelne Unternehmen und Branchen spürbare Auswirkungen. Schauen wir uns diese Phasen genauer an und erklären sie anhand eines anschaulichen Beispiels, das für euch nachvollziehbar ist.

1. Aufschwung – die Wende zur positiven Entwicklung

Der Aufschwung markiert den Übergang von einer schwachen Wirtschaftslage zu einem Wachstum. Es ist die Phase, in der die Wirtschaft wieder ins „Laufen kommt“ – nach einer Rezession oder einer schwachen Phase. In dieser Zeit beginnt die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen wieder anzuziehen. Unternehmen wittern Morgenluft, sie investieren wieder, sie stellen ein und so geht die Arbeitslosigkeit wieder zurück.

Was passiert in dieser Phase?

- Konsum und Investitionen steigen: Menschen sind zuversichtlicher und geben wieder mehr Geld aus, sei es für alltägliche Güter oder größere Anschaffungen. Unternehmen investieren in neue Maschinen, neue Produkte und expandieren.

- Optimismus kehrt zurück: Unternehmen stellen neue Mitarbeiter ein, da sie mehr produzieren müssen, um die gestiegene Nachfrage zu bedienen.

- Niedrigere Arbeitslosigkeit: Das Vertrauen in die Wirtschaft wächst, mehr Menschen finden wieder Arbeit.

Beispiel: Nehmen wir einmal die Automobilbranche. Nach einer schwierigen Phase, in der die Verkaufszahlen zurückgegangen sind, beginnen immer mehr Menschen wieder, Autos zu kaufen. Unternehmen wie Volkswagen oder BMW stellen mehr Autos her, weil die Nachfrage steigt. Diese Unternehmen müssen in neue Produktionsstätten investieren, um mit der Nachfrage Schritt zu halten, und stellen zusätzliche Mitarbeiter ein. Auch Zulieferer profitieren von dieser Erholung und liefern mehr Teile.

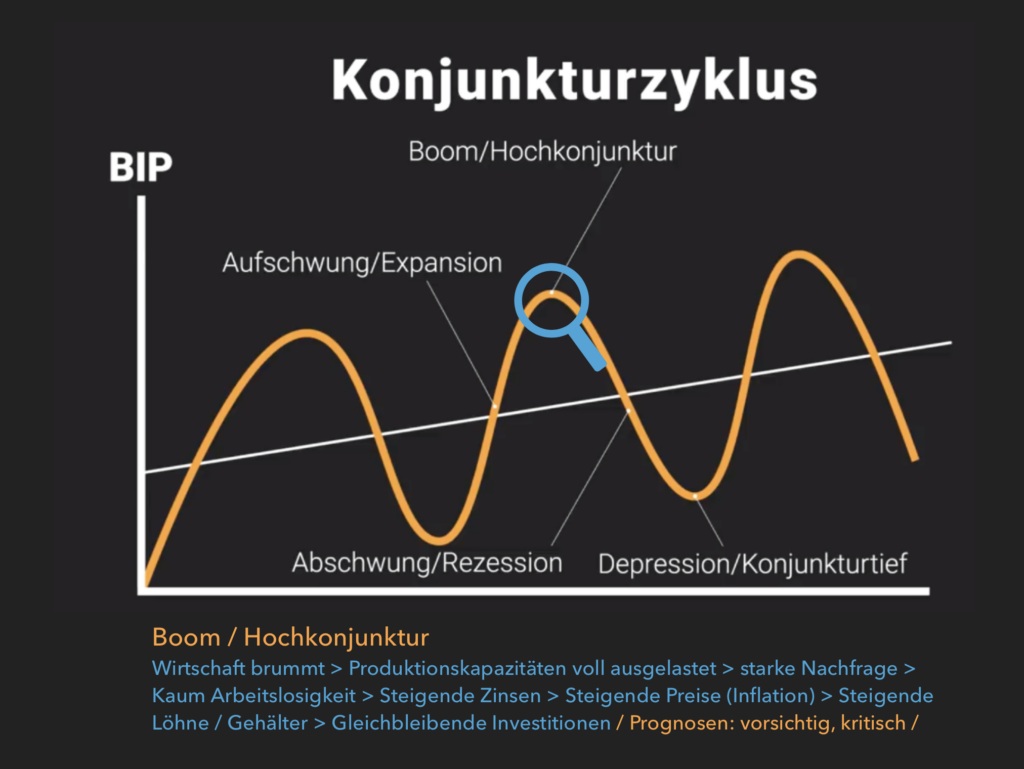

2. Boom – der Höhepunkt des Wachstums

Im Boom erreicht die Wirtschaft ihren höchsten Punkt. Alle Wirtschaftsbereiche florieren: Die Konsumausgaben sind auf einem Rekordhoch, Unternehmen verdienen gut, und die Arbeitslosenquote sinkt auf ein Minimum. Die Nachfrage ist sehr hoch, es gibt nur noch wenige ungenutzte Produktionskapazitäten.

Was passiert in dieser Phase?

- Überhitzung der Wirtschaft: Die Nachfrage übersteigt oft das Angebot. Unternehmen können mit der Produktion kaum nachkommen, und es gibt weniger Arbeitskräfte, die noch eingestellt werden können.

- Inflation: Durch die hohe Nachfrage und die vollen Auftragsbücher steigen die Preise, teils auch deshalb, weil die Kosten der ausgebauten Produktionskapazitäten an die Konsumenten weitergereicht werden; zu diesen Produktionskapazitäten gehören auch Rohstoffe und Arbeitskräfte, die teurer werden, da sie stärker nachgefragt werden.

- Verkaufserfolge: In der Automobilindustrie oder anderen Konsumgüterbranchen boomt der Verkauf. Unternehmen sind voll ausgelastet und erzielen Rekordgewinne.

Beispiel: Die Smartphone-Industrie erlebte einen Boom in den letzten Jahren, als immer mehr Menschen ein Smartphone besaßen und der Markt für neue Modelle ständig wuchs. Unternehmen wie Apple und Samsung profitierten enorm von dieser Phase. Die Nachfrage war so hoch, dass es beinahe keine Marken gab, die nicht vom Boom profitierten. Doch während Unternehmen wachsen, beginnen auch die Preise zu steigen, und es wird zunehmend schwieriger, mit dem Wachstum Schritt zu halten.

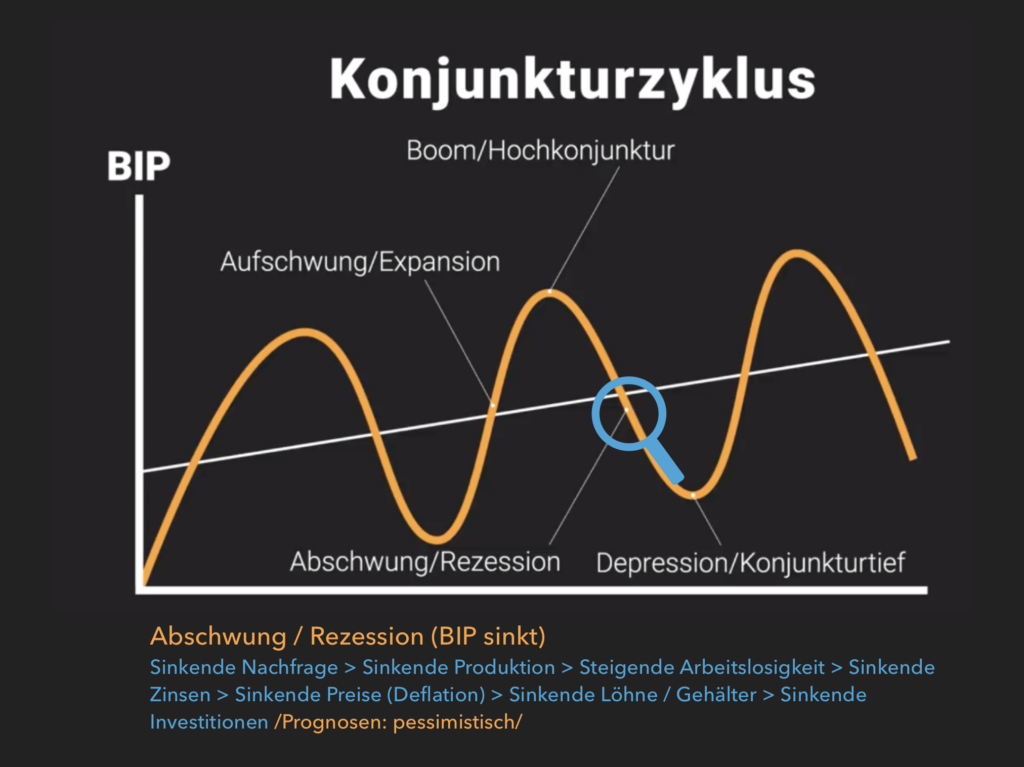

3. Rezession – der wirtschaftliche Rückgang

Nach dem Boom kommt oft der Rückgang, auch als Rezession bezeichnet. Die Wirtschaft beginnt sich zu verlangsamen, die Konsum- und Investitionsbereitschaft sinkt, und Unternehmen spüren die Auswirkungen der Überproduktion und der steigenden Kosten.

Was passiert in dieser Phase?

- Nachfragerückgang: Die Konsumenten beginnen, weniger auszugeben. Vielleicht fühlen sich die Menschen unsicher und schränken ihren Konsum ein. Vielleicht ist ihr Bedarf auch einfach gedeckt und dann stellen die gestiegenen Preise ein deutliches Hemmnis dar.

- Unternehmen reagieren mit Entlassungen: Um Kosten zu sparen, stellen Unternehmen weniger Mitarbeiter ein oder entlassen sogar Personal. Das führt dann zu einer steigenden Arbeitslosigkeit.

- Produktion sinkt: Die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen sinkt, Unternehmen fahren ihre Produktion zurück, bauen Produktionskapazitäten ab

Beispiel: Ein Unternehmen wie Nike, das Schuhe und Sportbekleidung verkauft, könnte feststellen, dass nach der boomenden Phase weniger Menschen bereit sind, teure Sneakers zu kaufen. Die Nachfrage sinkt, und Nike muss reagieren, indem es entweder die Produktion drosselt oder Arbeitsplätze abbaut. Dies könnte dazu führen, dass Lieferketten gestört werden und die Gewinne des Unternehmens zurückgehen.

4. Depression – die schwerste Phase

Die Depression ist die schwerste Phase des Konjunkturzyklus. Hier hat sich die Rezession so stark vertieft, dass es zu einem massiven wirtschaftlichen Abschwung kommt, der nahezu alle Bereiche umfasst. Der Konsum sinkt stark, die Arbeitslosigkeit ist hoch, und die Wirtschaft stagniert und/oder schrumpft. In dieser Phase sind viele Unternehmen in ernsthaften Schwierigkeiten, und nicht wenige müssen Insolvenz anmelden.

Was passiert in dieser Phase?

- Massive Unternehmenspleiten: Viele Unternehmen, die sich in der Boom-Phase übernommen haben, d.h. ihr Wachstumspotential und die eigene Krisenfestigkeit überschätzt haben, oder die schlicht nicht rechtzeitig auf die Rezession reagiert haben, gehen pleite oder müssen massiv downsizen.

- Hohe Arbeitslosigkeit: Die Arbeitslosenquote steigt stark an, und viele Menschen sind ohne Arbeit.

- Wirtschaftlicher Stillstand: Der Konsum und die Produktion erreichen fast null, und es herrscht ein allgemeiner Stillstand in vielen Bereichen der Wirtschaft.

Beispiel: Während der Finanzkrise 2008 waren viele Unternehmen der Automobilindustrie betroffen, etwa General Motors und Chrysler, die massive Entlassungen vornehmen und staatliche Hilfe in Anspruch nehmen mussten. Die Arbeitslosenquote stieg an, viele Menschen hatten keine Arbeit, und der Konsum ging massiv zurück. Die Wirtschaft erlebte weltweit eine tiefe Rezession, und viele Unternehmen kämpften ums Überleben.

Was haben wir gelernt?

Der Konjunkturzyklus zeigt uns, dass Wirtschaft nicht linear verläuft, sondern im Grunde durch Schwankungen charakterisiert ist, die sich in regelmäßigen Abständen wiederholen. Unternehmen, die in einer Konjunkturphase erfolgreich sind, müssen für die folgenden Phasen gut vorbereitet sein. Ein Unternehmen wie Apple hat es beispielsweise geschafft, in verschiedenen Phasen des Konjunkturzyklus erfolgreich zu agieren, indem es Innovationen vorantrieb und auf Veränderungen im Markt reagierte. Unternehmen, die auf Marktzyklen vorbereitet sind, können sich schnell von Krisen erholen, während andere, die nicht flexibel genug sind, schwere Verluste erleiden. Individuen und Unternehmen müssen daher ein Verständnis für diese Zyklen entwickeln, um sich auf die verschiedenen Phasen des wirtschaftlichen Auf- und Abschwungs einzustellen. Für die Politik und die Wirtschaftspolitik ist es ebenfalls wichtig, diese Zyklen zu erkennen, da sie die Grundlage für die Entscheidung von Regierung und Zentralbanken bilden, wie etwa in Form von Konjunkturprogrammen oder Zinssatzanpassungen, um das Wirtschaftswachstum zu fördern oder eine Überhitzung zu vermeiden. Dazu kommen wir im nächsten Kapitel!

Skript zum Thema

Hier geht es weiter …

Die Wirtschaft verläuft also in Wellen und Ausschlägen. Sind sie zu extrem, so besteht Handlungsbedarf, um die Wirtschaft stabil zu halten. Stabilitätspolitik ist das Stichwort der Wahl. Weiter geht es …