1. Einführung: Wirtschaftspolitik im europäischen Kontext

Die Europäische Union ist nicht nur ein politischer Zusammenschluss von Staaten, sondern auch ein wirtschaftlicher Raum mit einer gemeinsamen Ordnungspolitik. Seit der Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) im Jahr 1957 gehört die wirtschaftliche Integration zu den zentralen Zielen der europäischen Einigung.

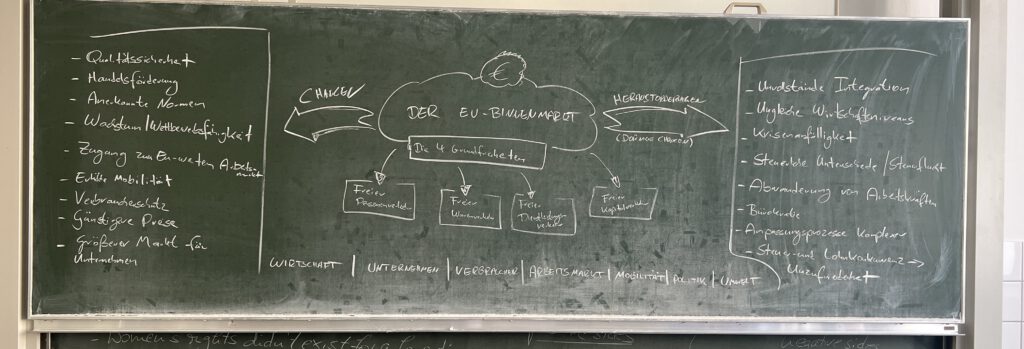

Kernstück dieser Integration ist der europäische Binnenmarkt, der 1993 vollständig in Kraft trat. Er basiert auf den vier Grundfreiheiten: dem freien Verkehr von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Personen. Ziel ist es, wirtschaftliche Schranken zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen und eine einheitliche Wettbewerbsumgebung zu schaffen. Dadurch soll nicht nur der Handel gestärkt, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit Europas im globalen Vergleich erhöht werden.

Doch wirtschaftliche Integration bringt nicht nur Vorteile: Unterschiedliche wirtschaftliche Leistungsfähigkeiten der Mitgliedstaaten, soziale Ungleichheiten und Spannungen zwischen nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik stellen eine Herausforderung dar. Die Wirtschaftspolitik der EU ist daher ein ständiger Balanceakt – zwischen fairen Wettbewerbsbedingungen, solidarischer Förderung und der Souveränität der Mitgliedstaaten.

2. Der Europäische Binnenmarkt

Die vier Freiheiten des EU-Binnenmarktes

Erläuterung

- Personenverkehrsfreiheit,

- Warenverkehrsfreiheit,

- Dienstleistungsfreiheit,

- Kapitalverkehrsfreiheit.

Der Europäische Binnenmarkt ist eine zum 1. 1. 1993 in Kraft getretene Vereinbarung auf dem Weg zur wirtschaftlichen Integration innerhalb der Europäischen Gemeinschaften (EG) mit dem Ziel der Schaffung einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (siehe dort)

Der Europäische Binnenmarkt umfasst die Mitgliedstaaten der EU sowie die Staaten Island, Norwegen und Liechtenstein, die mit der EU den Europäischen Wirtschaftsraum bilden, und die Schweiz.

In einem Binnenmarkt müssen die sogenannten »vier Freiheiten« verwirklicht sein, die schon im EWG-Vertrag von 1957 genannt sind: Freiheit des Personen-, des Waren-, des Dienstleistungs- sowie des Kapitalverkehrs. Im Rahmen der Personenverkehrsfreiheit genießen alle EU-Bürger das Recht, sich in jedem Land der EU aufzuhalten, einen Beruf auszuüben und dort zu verbleiben. Arbeitnehmer haben seit 1957 das Recht, in jedem Mitgliedsland zu leben und zu arbeiten. Mit der Errichtung des Europäischen Binnenmarktes dürfen Selbstständige seit 1992 ebenfalls in jedem Land tätig werden (Niederlassungsfreiheit). Kein Unionsbürger darf aufgrund seiner Staatsangehörigkeit benachteiligt werden (Diskriminierungsverbot). Der freie Warenaustausch innerhalb der Staaten der EU wird im Rahmen der Warenverkehrsfreiheit gewährleistet. Ziel ist es dabei, über die Öffnung der nationalen Märkte das Produktangebot auf allen Märkten zu verbessern und zu erweitern sowie knappe Güter sogar zu verbilligen. Sowohl Zölle als auch mengenmäßige Beschränkungen wurden in der EG bis 1968 abgeschafft, tarifäre und teilweise auch nicht tarifäre Handelshemmnisse also untersagt (Zollunion). Dienstleistungsfreiheit bedeutet die Liberalisierung der Erbringung von Dienstleistungen; dazu zählen z. B. Versicherungsabschlüsse, Beratungstätigkeiten und andere Serviceleistungen. Die Kapitalflüsse zwischen den Mitgliedstaaten unterliegen keinerlei Restriktion im Rahmen der Kapitalverkehrsfreiheit. Durch die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion (siehe dort) wurde der Geld-, Kapital- und Zahlungsverkehr in der EU zum 1. 7. 1990 vollständig liberalisiert sowie die Fiskal- und Geldpolitik verstärkt koordiniert.

Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 6. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut 2016. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2016.

Duden Wirtschaft von A bis Z: Grundlagenwissen für Schule und Studium, Beruf und Alltag. 6. Aufl. Mannheim: Bibliographisches Institut 2016. Lizenzausgabe Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung 2016.

30 Jahre EU-Binnenmarkt: Vorteile und Herausforderungen

Was dort zu finden war …

3. Stichwort: Wettbewerbsfähigkeit

Die Wettbewerbsfähigkeit von Staaten und Regionen im europäischen Binnenmarkt ist ein zentrales Thema der EU-Wirtschaftspolitik. Sie beeinflusst maßgeblich das wirtschaftliche Wachstum, die Beschäftigung und den sozialen Zusammenhalt innerhalb der Union. Im Folgenden werden die Definition, die wichtigsten Determinanten sowie regionale Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit erläutert.

Definition und Bedeutung von Wettbewerbsfähigkeit

Wettbewerbsfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Landes oder einer Region, im internationalen Vergleich dauerhaft hohe Einkommen und Lebensstandards zu erzielen. Dies wird durch Produktivitätssteigerungen, Innovationskraft und effiziente Nutzung von Ressourcen erreicht. In der EU ist die Förderung der Wettbewerbsfähigkeit ein zentrales Ziel, um den Wohlstand der Mitgliedstaaten zu sichern und auszubauen. Wikipedia – Die freie Enzyklopädie

Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit

1. Lohnstückkosten

Die Lohnstückkosten, also das Verhältnis von Arbeitskosten zur Arbeitsproduktivität, sind ein entscheidender Faktor für die preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Hohe Lohnstückkosten können die Exportfähigkeit eines Landes beeinträchtigen, während niedrige Kosten einen Wettbewerbsvorteil darstellen. In Deutschland beispielsweise haben steigende Löhne bei stagnierender Produktivität zu höheren Lohnstückkosten geführt, was die Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zu anderen EU-Ländern beeinflusst hat. ftp.zew.deDIE WELT+1Wikipedia – Die freie Enzyklopädie+1

2. Innovationsfähigkeit, Bildung und Infrastruktur

Die Fähigkeit zur Innovation, ein hochwertiges Bildungssystem und eine leistungsfähige Infrastruktur sind Schlüsselfaktoren für die Wettbewerbsfähigkeit. Länder mit starken Forschungseinrichtungen, gut ausgebildeten Arbeitskräften und moderner Infrastruktur können schneller auf wirtschaftliche Veränderungen reagieren und neue Märkte erschließen. Deutschland beispielsweise investiert kontinuierlich in Bildung und Forschung, um seine Innovationskraft zu stärken.

3. Politische und soziale Rahmenbedingungen

Stabile politische Verhältnisse, transparente Rechtsvorschriften und ein effektives Sozialsystem schaffen ein günstiges Umfeld für wirtschaftliche Aktivitäten. Ein effizientes Steuersystem, flexible Arbeitsmarktregelungen und soziale Sicherheit tragen dazu bei, Investitionen anzuziehen und die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. In der EU wird beispielsweise durch die Wettbewerbspolitik sichergestellt, dass faire Bedingungen für Unternehmen herrschen und Monopolbildungen verhindert werden. UniPub

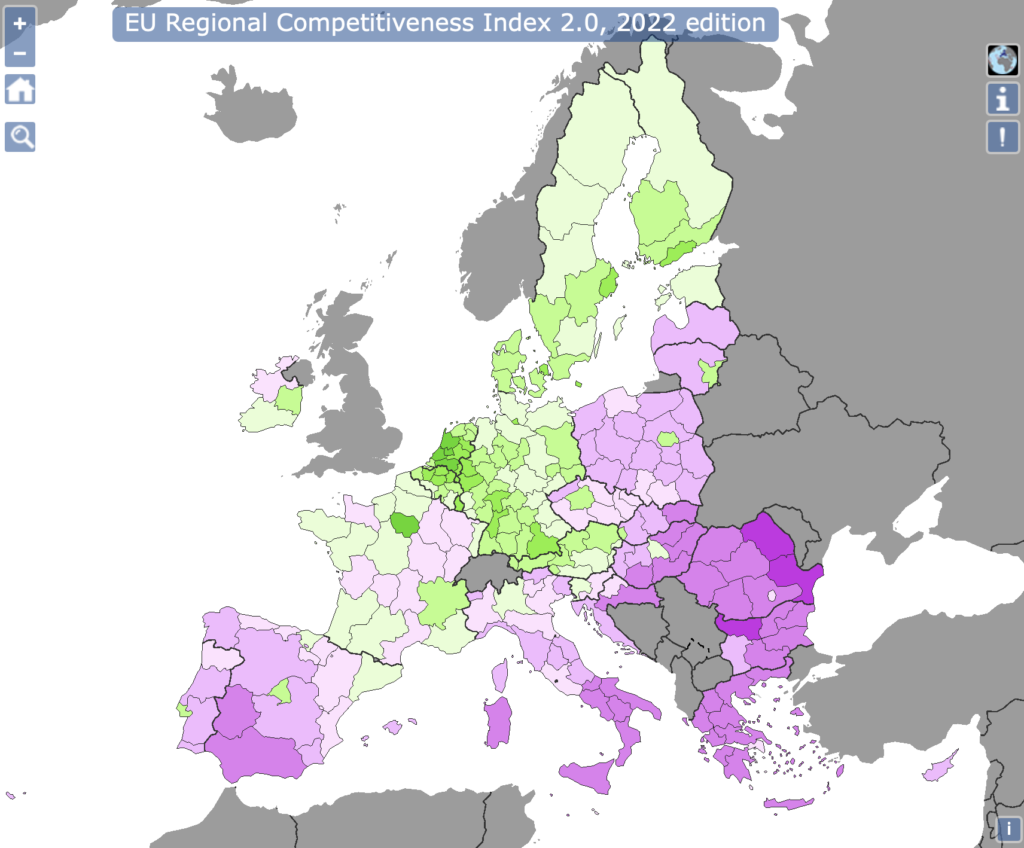

Vergleich: Wettbewerbsfähigkeit von Staaten und Regionen

Innerhalb der EU gibt es erhebliche Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten und ihrer Regionen.Der „Index für regionale Wettbewerbsfähigkeit“ der Europäischen Kommission zeigt, dass Regionen wie Utrecht in den Niederlanden, Südholland und die französische Hauptstadtregion Île-de-France zu den wettbewerbsfähigsten gehören. In Deutschland liegen Oberbayern und Hamburg an der Spitze, während Regionen wie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt im unteren Drittel rangieren. Vertretung in Deutschland+1European Commission+1

Beispiele für Divergenzen: Nord- und Südeuropa

Ein deutliches Nord-Süd-Gefälle ist innerhalb der EU erkennbar. Nordeuropäische Länder wie Deutschland, die Niederlande und Schweden zeichnen sich durch hohe Wettbewerbsfähigkeit aus, bedingt durch starke Industrien, hohe Produktivität und stabile politische Systeme. Südeuropäische Länder wie Griechenland, Spanien und Italien hingegen haben mit strukturellen Herausforderungen zu kämpfen, darunter höhere Lohnstückkosten, geringere Innovationskraft und weniger effiziente Verwaltungsstrukturen. Diese Unterschiede führen zu wirtschaftlichen Disparitäten innerhalb der EU.Heinrich-Böll-Stiftung+1YaClass+

🔗 Weiterführende Links zur Vertiefung

- Europäischer Binnenmarkt – bpb.de

- Index für regionale Wettbewerbsfähigkeit – Europäische Kommission

- Wettbewerbsfähigkeit – EUR-Lex

- Wettbewerbsfähigkeit und Lohnstückkosten – Fachportal Pädagogik

- Wirtschaft im Nord-Süd-Gefälle – Heinrich-Böll-Stiftung

Arbeitsaufträge

Auftrag 1

Erläutert folgende Begriffe in eigenen Worten und nennt jeweils ein konkretes Beispiel aus der EU:

- Lohnstückkosten

- Innovationsfähigkeit

- politische Rahmenbedingungen

- Wettbewerbsfähigkeit

Auftrag 2:

Recherchiert anhand von Daten (z. B. Eurostat oder EU-Wettbewerbsindex) Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit zwischen einer nord- und einer südeuropäischen Region. Bewertet:

- Lohnstückkosten

- Innovationsaktivität

- Bildungsstand

- politische Stabilität

Wettbewerbspolitik der Europäischen Union

Die Wettbewerbspolitik zählt zu den wichtigsten wirtschaftspolitischen Aufgaben der Europäischen Union. Ziel ist es, im Binnenmarkt faire Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten – für Unternehmen ebenso wie für Verbraucherinnen und Verbraucher. Wettbewerb fördert Innovation, sorgt für niedrigere Preise und eine größere Auswahl. Ohne Regeln und Kontrolle könnten jedoch große Unternehmen ihre Marktmacht ausnutzen oder Staaten ihre eigenen Firmen durch Subventionen bevorzugen.

Ziele der EU-Wettbewerbspolitik

- Sicherung fairer Marktbedingungen: Alle Unternehmen sollen gleiche Chancen haben, unabhängig von Herkunft oder Größe.

- Verbraucherschutz: Wettbewerb sorgt für bessere Produkte und niedrigere Preise.

- Verhinderung von Marktmachtmissbrauch: Monopole oder marktbeherrschende Unternehmen dürfen ihre Stellung nicht zulasten anderer ausnutzen.

Instrumente und Maßnahmen

- Fusionskontrolle: Die EU prüft große Unternehmenszusammenschlüsse (Fusionen), um zu verhindern, dass dadurch zu viel Marktmacht entsteht.

- Kartellverfolgung: Absprachen über Preise oder Märkte (Kartelle) zwischen Unternehmen sind verboten und werden mit hohen Strafen geahndet.

- Kontrolle staatlicher Beihilfen: Staaten dürfen ihre Unternehmen nicht beliebig mit Subventionen unterstützen – es sei denn, die EU genehmigt dies, z. B. bei Innovation oder strukturschwachen Regionen.

Institutionen

Die wichtigste Institution ist die Europäische Kommission, vor allem die Generaldirektion Wettbewerb. Sie prüft Verdachtsfälle, führt Verfahren durch und verhängt Geldbußen. Ihre Entscheidungen sind bindend, können aber vor dem Europäischen Gerichtshof angefochten werden.

Fallbeispiele der EU-Wettbewerbspolitik (mit Arbeitsaufträgen)

1. Google – Missbrauch der Marktmacht im Bereich Online-Werbung

Kurzbeschreibung: Die EU-Kommission hat Google in mehreren Verfahren Milliardenstrafen auferlegt, u. a. wegen Bevorzugung eigener Dienste (Google Shopping) und wegen Einschränkungen für Konkurrenten bei Android-Geräten.

Arbeitsauftrag:

Recherchiert das Verfahren der EU gegen Google wegen Wettbewerbsverstößen im Zusammenhang mit dem Android-Betriebssystem oder Google Shopping.

Klärt folgende Punkte:

- Was genau war der Vorwurf?

- Welche Regeln des EU-Wettbewerbsrechts wurden verletzt?

- Welche Strafen oder Auflagen wurden verhängt?

- Welche Bedeutung hat dieser Fall für den digitalen Binnenmarkt?

2. Apple – Staatliche Beihilfen in Irland

Kurzbeschreibung: Die EU-Kommission urteilte, dass Irland Apple unzulässige Steuervergünstigungen gewährt habe. Apple sollte rund 13 Milliarden Euro an Irland zurückzahlen.

Arbeitsauftrag:

Analysiert den Streit zwischen der EU-Kommission, Apple und Irland zur Frage staatlicher Beihilfen:

- Warum gilt eine Steuervergünstigung als wettbewerbswidrige Beihilfe?

- Was war die Position der EU, was die von Irland?

- Wie wurde der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt?

- Diskutiert: Hat die EU hier zu Recht in nationale Steuerpolitik eingegriffen?

3. Lufthansa – Staatshilfen während der Corona-Pandem

Kurzbeschreibung: Die Bundesregierung unterstützte Lufthansa mit Milliardenhilfen. Die EU-Kommission genehmigte dies nur unter Auflagen (z. B. Verzicht auf Start-/Landerechte in Frankfurt und München).

Arbeitsauftrag:

Recherchiert den Fall Lufthansa und die staatliche Unterstützung während der Corona-Krise:

- Warum wurde diese Hilfe von der EU geprüft?

- Welche Bedingungen stellte die EU-Kommission?

- Wie reagierte Lufthansa auf die Auflagen?

- Beurteilt: Wie gelingt hier die Balance zwischen Krisenhilfe und fairem Wettbewerb?

4. Facebook (Meta) – Wettbewerbsverstöße und Datenschutz

Kurzbeschreibung: Die EU untersucht, ob Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) seine marktbeherrschende Stellung missbraucht, etwa durch Verknüpfung von Nutzerdaten oder Behinderung anderer Werbeplattformen.

Arbeitsauftrag:

Informiert euch über aktuelle oder laufende Verfahren gegen Meta/Facebook:

- Welche wettbewerbspolitischen und datenschutzrechtlichen Fragen stehen im Raum?

- Welche Rolle spielt der Umgang mit Nutzerdaten im Wettbewerb?

- Welche Maßnahmen könnte die EU ergreifen?

- Diskutiert: Wie kann die EU ihre Regeln gegenüber großen US-Tech-Konzernen wirksam durchsetzen?

Hinweis zur Durchführung im Unterricht:

- Jede Gruppe bearbeitet ein Fallbeispiel (ca. 20–30 Minuten Recherchezeit).

- Präsentation der Ergebnisse im Plenum, ggf. mit Kurzvortrag oder Plakat.

- Gemeinsame Reflexion: Welche Instrumente hat die EU tatsächlich? Wie effektiv sind sie?